-

„Ich bin ein Geretteter“

14. Juli 2019 aus: Unsere Kirche

-

Alt und Lebenssatt

17. Mai 2025 - veröffentlicht in der WAZ

100 Jahre alt ist ein Gemeindemitglied meiner Kirchengemeinde. Beim Geburtstagsbesuch vor einigen Wochen konnte ich mich länger mit ihm unterhalten. Er hat viel zu erzählen und ich staune immer wieder, was er alles erlebt hat. Er ist in der Weimarer Republik geboren und aufgewachsen. Nach dem 2 Weltkrieg hat er die Wirtschaftswunderjahre erlebt. Wie man 100 Jahre oder älter werden kann, das wird zur Zeit in Netflix-Serien gezeigt oder in Longevity-Bestsellern beschrieben. Das Lebensalter soll immer weiter nach hinten verschoben werden. Deshalb werden Vitamine geschluckt, intensiv Sport getrieben, Gentherapie eingesetzt oder über andere technische Möglichkeiten phantasiert.

Eigentlich soll der Tod abgeschafft werden. Unsterblichkeit ist das Ziel. Wenn ich mit alten Menschen aus meiner Gemeinde spreche, sagen sie mir häufig: „Ich habe ein schönes Leben gehabt. Ich bin dankbar und will jetzt nicht mehr leben. Es reicht mir!“ Alt und lebenssatt, nennt das die Bibel. Wenn man alt und lebenssatt ist, will man keine Vitamine schlucken oder auf technische Wunder hoffen. Dann kann man akzeptieren, dass unser Leben begrenzt ist. „Gott, lehre mich, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde“, empfiehlt die Bibel.

Carsten Griese, Pfarrer aus Rüdinghausen

-

„Das Licht kommt durch die Risse ins Leben“

13. Aplil 2025 aus: Unsere Kirche

-

Würde Jesus abgeschoben?

18. Januar 2025 - veröffentlicht in der WAZ

Über ihrem Bett im Flüchtlingsheim hängt ein Jesusbild. Es hat sie auf ihrer Flucht zwei Jahre lang begleitet und war in lebensgefährlichen Situationen dabei. Es ist mit ihr über das Mittelmeer gefahren und in Witten angekommen. Über ihrem Bett erinnert es jetzt an ihre Heimat in Ostafrika, an Gefahr und Bewahrung auf der Flucht. Zuhause konnte sie nicht bleiben. Sie wäre als junge Frau gegen ihren Willen auf unbestimmte Zeit zum Militär eingezogen worden. Davor ist sie geflohen und heute hier - mit dem Jesusbild an ihrem Bett.

Ich sehe das Bild und frage mich: Was würde Jesus heute bei uns in Deutschland passieren? Hätte er Schutz gefunden, weil ihm die Todesstrafe in seiner Heimat droht? Mir macht vor der Bundestagswahl die gegenwärtige Stimmungsmache gegen Menschen aus anderen Ländern Angst. Es sind viele Menschen darunter, die Schutz vor Verhaftung und Gewalt suchen. Das ist ein Menschenrecht und ein Grundrecht unserer Demokratie. Das Jesusbild über dem Bett stellt mir die Frage: Wie gehen wir 2025 mit diesem Menschenrecht um?

Carsten Griese, Pfarrer aus Rüdinghausen

-

Auf den „Knecht“ kommt es an

07. September 2024 - veröffentlicht in der WAZ

Ist für sie schon einmal ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen? Mir ist das in Witten am Rheinischen Esel passiert. Und das kam so: Ich schaue schon immer gerne Radrennen. Wenn die Tour de France läuft, fahre ich mit - vor der Flimmerkiste. Trotz aller Diskussion um die Tour. Mit Fahrradlegenden wie Fausto Coppi, Eddy Merckx, Didi Thurau oder Erik Zabbel bin ich groß geworden. Jetzt konnte ich eine dieser Legenden in einem Fahrradgottesdienst am Rheinischen Esel interviewen: Klaus-Peter Thaler. Er war in den 70er und 80er Jahren einer der bekanntesten deutschen Radprofis. Etappensieger bei der Tour de France, mehrfacher Weltmeister und später Radsportbundestrainer.

Noch heute ist er im Crossrad amtierender Weltmeister seiner Altersklasse. Als ich ihn im Gottesdienst nach den Gründen seines Erfolges fragte, antwortete er mir, dass seine Helfer bei den Rennen genauso wichtig gewesen seien wie er selbst. „Im Belgischen heißen die Helfer übrigens „Knechte“, sagte der 75jährige Radsportler. Ohne „Helfer“, „Diener“, oder „Knechte“ gäbe es keinen Erfolg des Chefs. Ohne Gemeinsinn keinen Fortschritt. Ohne das Team keinen Gewinn. Und dann zitierte der Weltmeister die Bibel: Jesus sagt: „Der Größte unter euch soll euer Diener sein“. Übrigens: Heute stellt er sich in den Dienst von krebskranken Kindern und Jugendlichen. Als Kapitän der „Tour der Hoffnung“ fährt er jedes Jahr für kranke Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr erradelte er mit anderen zusammen 1.3 Millionen Euro.

Carsten Griese, Pfarrer aus Rüdinghausen

-

„Hochleistungssportler unter Druck - Interview mit Olympiapfarrer Thomas Weber“

16. Juni 2024 aus: Unsere Kirche

-

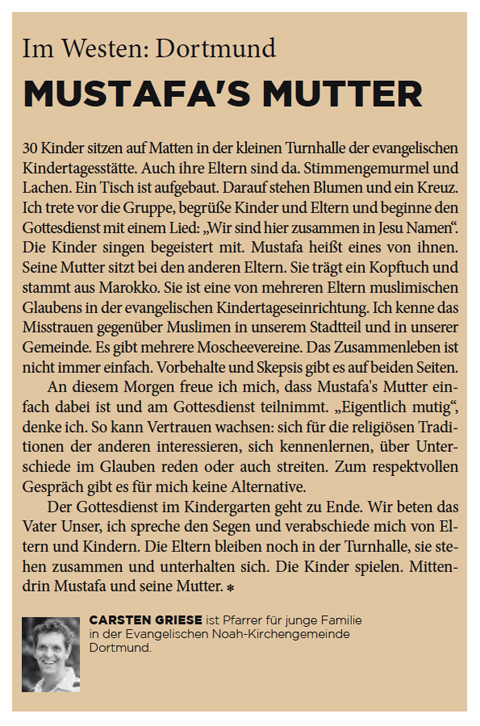

Interview mit Jürgen Wiebicke über sein Buch: „Sieben Heringe: Meine Mutter, das Schweigen der Kriegskinder und das Sprechen vor dem Sterben“

Carsten Griese: Haben sie als Kind oder Jugendlicher gemerkt, dass in ihrer Familie über Kriegserfahrungen geschwiegen wurde?

Carsten Griese: Haben sie als Kind oder Jugendlicher gemerkt, dass in ihrer Familie über Kriegserfahrungen geschwiegen wurde?

Jürgen Wiebicke: Gänzlich geschwiegen wurde in unserer Familie nie. Im Gegenteil war es bei mir als Jugendlichem so, dass ich bestimmte, immerzu erzählte Geschichten nicht mehr hören mochte. Das waren Anekdoten, die mit einer gewissen Erzähl-Routine vorgetragen wurden. Was darin fehlte, war die existentielle Dimension: Wie erging es euch, als ihr all dies erleben musstet? Wie habt ihr nach diesen Gewaltorgien wieder Schlaf finden können? Ich war natürlich zu jung, um seinerzeit solche Fragen stellen zu können.

Carsten Griese: Wie kam es dazu, dass sie genau über diese Themen mit ihren Eltern gesprochen haben?

Jürgen Wiebicke: Ich hatte das Glück, dass erst mein Vater und später auch meine Mutter selber den Weg frei gemacht haben für ein vertieftes Sprechen über die eigenen seelischen Verwundungen. Offenbar spürten sie auf der letzten Strecke ihres Lebens einen starken inneren Drang zu bilanzieren und sich in gewisser Weise auch ehrlich zu machen. Was lange beiseite geschoben war, war ja nie weg, und nun musste es raus. Ein Akt der Befreiung. Zum Glück habe ich in diesen Situationen erkannt, dass ich jetzt in der Rolle des geduldigen Zuhörers gefragt war. Was ich dann empfangen habe, war ein Geschenk, so schmerzlich das Erzählte auch war. Die Basis auf meiner Seite war, zuhören zu können ohne die Versuchung, immer gleich zu werten.

Carsten Griese: Warum haben sie sich entschlossen darüber ein Buch zu schreiben?

Jürgen Wiebicke: Dass aus diesem Stoff mal ein Buch werden würde, habe ich anfangs gar nicht gedacht. Ich habe zunächst nur für mich geschrieben. Um Wichtiges festzuhalten, auch als Auseinandersetzung mit eigener Trauer. Erst meine Schwester hat mich aufgefordert, dies zu veröffentlichen, weil sie der Überzeugung war, dass das, was wir mit unseren Eltern erlebt haben, sich so oder ähnlich in unzähligen anderen deutschen Familien auch abgespielt hat. Das merke ich jetzt auch an den vielen Reaktionen von Leserinnen und Lesern, wie nah das alles noch ist.

Carsten Griese: Sie schreiben in ihrem Buch von einem kollektiven Verstummen in unserer Gesellschaft über diese Zeit. Welche Auswirkungen hat das ihrer Meinung nach?

Jürgen Wiebicke: Wir Nachgeborenen haben der Generation unserer Eltern und Großeltern ja gern "Verdrängung" vorgeworfen. Ich bin mir heute sicher, dass es zu diesem kollektiven Verstummen anfangs gar keine Alternative gab. Eine seelisch derart verwüstete Gesellschaft, wie die deutsche es war nach Judenvernichtung und Weltkrieg, konnte wohl gar nicht anders, um weiterleben zu können. Verdrängung ist ja ein zunächst sinnvoller Mechanismus der Psyche, das beiseite zu schieben, was für den Moment unlösbar ist. Das gilt übrigens für Täter und Opfer gleichermaßen, beide gehen ins Schweigen, und viele finden nie mehr dort hinaus. In dieser seelisch kaputten Gesellschaft hätte es gar keine offenen Münder geben können, weil alle Ohren verstopft waren. Niemand hätte hören wollen, weil alle mit den eigenen seelischen Ruinen beschäftigt waren. Aber wie gesagt, was weggeschoben wurde, war nie weg, sondern hat als dunkler Schatten auf den Seelen gelastet.

Carsten Griese: Wie lange wirken ihrer Meinung nach traumatische Familienerfahrungen nach?

Jürgen Wiebicke: Das müssten Psychologen beantworten. Meine optimistische Deutung geht so: Die erste Generation produziert ein Trauma. Die zweite, also meine, hat die Lebensaufgabe, sich diesem Thema und dem langen Schatten, den es auf unser eigenes Leben geworfen hat, zu stellen anstatt es erneut beiseite zu schieben. Gelingt dies, dann ist die dritte Generation frei und wird das, was uns noch so nah auf die Pelle gerückt ist, als Geschichte betrachten.

-

Ich trete nicht aus der Kirche aus

01. April 2023 - veröffentlicht in der WAZ

Ich klingle an der Haustür und warte. Ein Blümchen und einen Geburtstagsbrief in der Hand. Es dauert etwas bis ich höre, dass jemand langsam zur Tür kommt. „Klar, mit 94 Jahren braucht es etwas Zeit“, denke ich. Dann öffnet sich die Tür einen Spalt weit und ein alter Mann schaut mich fragend an. Wir kennen uns nicht. „Ich komme von der evangelischen Kirchengemeinde und möchte ihnen nachträglich zum Geburtstag gratulieren“, sage ich. Er freut sich über die Blume und darüber, dass die Kirchengemeinde ihm kurz nach seinem Geburtstag einen Gruß vorbeibringt. Wir unterhalten uns an der Haustür. Es ist eine nette, kurze Begegnung. Dann verabschieden wir uns und er sagt: „Ich trete auch nicht aus der Kirche aus“. Ich muss über den Spruch schmunzeln.

Aber leider sind die die bundesweiten Austrittszahlen, die Anfang März bekannt geworden sind, nicht lustig. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Kirche hat abgenommen und wird sich weiter verändern. Der Missbrauchsskandal trägt seinen Teil dazu bei. Über den Bedeutungsverlust von Kirche ist schon viel diskutiert worden. Ich bin mir trotzdem sicher, dass der Einsatz von Ehren- und Hauptamtlichen in meiner Kirche Bedeutung hat für andere. Es macht etwas aus ob Kirche trauernde Menschen begleitet, Einsame besucht oder Kinder und Jugendliche einlädt. „Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden.“, lese ich in meiner Bibel. Diesen Ratschlag immer wieder kreativ umzusetzen und bei anderen Menschen zu sein. Das bleibt bedeutsam.

Carsten Griese, Pfarrer aus Rüdinghausen

-

Unterkunft zuerst

26. Februar 2023 - veröffentlicht in der WAZ

Max hatte die letzten zwei Wochen in der Gartenhütte einer Familie gelebt. Als Notlösung und übergangsweise. Aber jetzt war die Gartenhütte keine Lösung mehr. Freitagsabends erhielt ich damals den Anruf: „Kann die Kirchengemeinde helfen? Bei uns kann er nicht mehr bleiben“. Was kann man tun und wie kann man helfen? Weitervermitteln oder selber aktiv werden. „Gott ist die Liebe“, schoss es mir durch den Kopf und ich wurde tätig.

Inzwischen sind zwei Jahre vergangen. Die Kirchengemeinde organisierte Max damals kurzfristig eine Bleibe, unterstützte ihn bei der Wohnungssuche und stellte den Kontakt zur Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werkes her. Max hat inzwischen eine kleine Wohnung und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Wie wichtig eine eigene Wohnung für den Weg in ein normaleres Leben ist, habe ich erlebt. „Housing First“ heißt eine Bewegung, die sich dafür stark macht, dass jeder ein Recht auf ein Zuhause hat. „Unterkunft zuerst“. Erst wenn man eine eigene Wohnung hat, kann man zur Ruhe kommen, sich von Schicksalsschlägen erholen und seine eigenen Probleme lösen. Andere Länder wie Finnland praktizieren „Unterkunft zuerst“ mit viel Erfolg. Dank Max habe ich beobachten können wie gut das funktionieren kann. Erst mit einer eigenen Wohnung, hat man die Chance wieder Fuß zu fassen.

Carsten Griese, Pfarrer aus Rüdinghausen

-

Jetzt geht’s ans Eingemachte

12. November 2022 - veröffentlicht in der WAZ

Als Erinnerung an meine Oma habe ich ein Einmachglas behalten. Sie hatte alles, was sie in ihrem großen Garten gepflanzt und geerntet hatte in Einmachgläsern haltbar gemacht. Als Kind habe ich oft staunend in ihrem Keller mit Marmeladen, Kirschen, Birnen, Bohnen und vielen anderem leckeren Lebensmitteln gestanden. Nur meine Oma kannte sich in diesem Keller aus und wusste wo welches Glas stand. So konnten wir dank ihrer Vorsorge im Winter Kirschen aus dem Sommer genießen. Dadurch war der Sommer auch an kalten Tagen wieder da.

Sparsamkeit wird jetzt viel diskutiert. Ich bin sicher, dass meine Oma unsere große Familie in harten Zeiten mit ihrem „Eingemachten“ mehrere Monate versorgt hätte. Ihre Art der Fürsorge war das Einmachen. Jetzt wo es ans Eingemachte geht, fällt sie mir oft ein. Sie hatte begriffen, dass Solidarität und Sparsamkeit Hand in Hand gehen. Ein achtsamer Umgang mit allem was die Erde hervorbringt war für sie selbstverständlich. Weggeworfen hat sie kaum etwas. Sie hat alles eingemacht. Was sie erntete, war für sie ein Geschenk Gottes.

Carsten Griese, Pfarrer aus Rüdinghausen

-

Der Mann von Jesus

17. September 2022 - veröffentlicht in der WAZ

Ich bin zu Besuch in der Kindertagesstätte meiner Gemeinde und unterhalte mich mit einer Erzieherin. Wir tauschen uns aus. Ein Junge kommt aus dem Gebäude gelaufen, um draußen zu spielen und sieht, wie wir miteinander reden. Er bleibt stehen, erkennt mich und überlegt, wo er mich einordnen soll. Plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er ruft: "Guck mal, da ist der Mann von Jesus".

"Mann Gottes", so bin ich scherzhaft schon öfter genannt worden. Klar, man steht ganz für seinen Glauben ein. Doch "der Mann von Jesus" ist eine ganz neue Berufsbezeichnung. Ich muss lachen. Sie macht irgendwie klar, dass Jesus sich nicht so leicht einordnen lässt. Ob er "schwul" oder "hetero" war, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden unterwegs war und ein Herz für viele Menschen hatte. Darum soll in meiner Gemeinde jede und jeder Platz haben – unabhängig von der Herkunft oder sexuellen Orientierung - als "Mann von Jesus" ist das eine Selbstverständlichkeit, oder?

Carsten Griese

-

Interview mit dem Musiker Jöran Steinhauer anlässlich der Veröffentlichung seiner neuen CD „Jollytown“

Wie bist Du Singer & Songwriter geworden?

Tatsächlich bin ich Musiker im Laufe meines Lebens geworden. Da war ich schon lange weg aus dem Pfarrhaus…Allerdings hat mich das Pfarrhaus, glaube ich, sehr geprägt. Denn meine frühsten musikalischen Erfahrungen hingen damit zusammen, dass sowohl mein Opa uns damals mit in die Dünen von Langeoog genommen hat und beim Dünensingen Akkordeon gespielt hat. Wir saßen im Bollerwagen. Und dann wiederrum, als ich älter wurde und Gitarre spielen konnte, war ich im kirchlichen Umfeld dafür verantwortlich, Gruppen am Singen zu halten. Ich musste schnell diverse Tonartwechsel innerhalb des Songs noch ändern. Und das ist eine harte Schule. Aber letztendlich hat es mich, glaube ich fürs…Musikerleben gestählt und ich habe dadurch natürlich auch gelernt mit Menschen zusammen Musik zu machen. Das macht mir bis heute am allermeisten Spaß.

Tatsächlich bin ich Musiker im Laufe meines Lebens geworden. Da war ich schon lange weg aus dem Pfarrhaus…Allerdings hat mich das Pfarrhaus, glaube ich, sehr geprägt. Denn meine frühsten musikalischen Erfahrungen hingen damit zusammen, dass sowohl mein Opa uns damals mit in die Dünen von Langeoog genommen hat und beim Dünensingen Akkordeon gespielt hat. Wir saßen im Bollerwagen. Und dann wiederrum, als ich älter wurde und Gitarre spielen konnte, war ich im kirchlichen Umfeld dafür verantwortlich, Gruppen am Singen zu halten. Ich musste schnell diverse Tonartwechsel innerhalb des Songs noch ändern. Und das ist eine harte Schule. Aber letztendlich hat es mich, glaube ich fürs…Musikerleben gestählt und ich habe dadurch natürlich auch gelernt mit Menschen zusammen Musik zu machen. Das macht mir bis heute am allermeisten Spaß.

Wie bist du nach Lettland gekommen?

Da war am Anfang ein Schüleraustausch. Ich war in Bochum auf einer Europaschule…Das Lustige war daran, dass man die Chance hatte in Länder zu fahren wo man eigentlich sonst nicht hinkommt. Und Lettland hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber dann bin ich da gelandet und hab dann einen Monat lang Schüleraustausch dort im Westen gemacht, im Kurland sozusagen. Früher war das auch deutsch geprägt, Deutsche haben da einen tollen Ruf…. Was heißt Kurland? Kurland ist der westliche Teil von Lettland. Also Riga ist im Zentrum, der östliche Teil heißt Lettgal und der westliche Teil heißt Kurland. Das ist im Prinzip rund 500 Kilometer Sandstrand und Ostseeküste, ist also wunderschön. Das waren meine ersten Erfahrungen mit Lettland.

Du hast dort auch Zivildienst gemacht, oder?

Nach dem Abi hatte ich die Möglichkeit meinen Zivildienst in Lettland zu machen. Da habe ich in der deutsch-evangelischen Kirchengemeinde von Lettland gearbeitet und einem von der EKD entsandten Pfarrer geholfen. Die Hälfte der Woche war ich in einem Diakoniezentrum für Straßenkinder und habe dort in der sogenannten Moskauer Vorstadt gearbeitet. So heißt der Teil von Riga hinter dem Bahnhof, weil da sehr, sehr viele russischsprachige Menschen wohnen. Dort habe ich dann in einem Straßenkinderzentrum gearbeitet. Die Kinder haben größtenteils auf der Straße ihre Freizeit verbracht…und hatten viel Probleme mit Drogen, mit Krankheiten und alles mögliche. Und das war für mich halt eine wichtige Erfahrung, aber auch sehr bedrückend und ich habe auch selber dort gewohnt.

Hat sich das Verhältnis von Letten und Russen seit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine verändert?

Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Letztendlich ist es so, dass die Russen natürlich die Letzten waren, die Lettland okkupiert haben. Mit dem Fall der Sowjetunion war das beendet. Die Letten haben sich so langsam reingetastet in die Unabhängigkeit und den Euro haben sie dann bekommen. Das war auch ein Vertrauensvorschuss, sich nicht wieder einer größeren Macht anzugliedern, sondern mutig in die Zukunft zu gucken und selbstbewusst der EU beizutreten. Aber dadurch sind natürlich die ganzen Angelegenheiten mit russischsprachigen Letten oder wie man sagt den „Nichtbürgern im Land“ nicht geklärt… Ich kann mir vorstellen, dass seit Kriegsbeginn viele Leute auf der Straße miteinander angeeckt sind. Aber größtenteils glaube ich, dass viele russischsprachige Menschen in Lettland glücklich sind in Lettland zu wohnen. Also auch in der EU. Und sie deshalb die Möglichkeit haben in einem Land, welches vielleicht nicht ihre Sprache spricht, aber gleichzeitig auch für sie Zuhause bedeutet. Und das ist ein Vorteil, den man, wenn man zurzeit in Russland lebt, nicht hat: Stichwort „Meinungsfreiheit“. Ich glaube, dass viele russischsprachige Menschen in Lettland die Meinungsfreiheit wertschätzen.

Wie ist es zu der Bandgründung Aarzmnieki und der Teilnahme am ESC gekommen?

Aarzemnieki heißt „Ausländer“ auf lettisch…. Die Band, mit der ich beim ESC war, die hat sich dadurch gegründet, dass ein anderer lettischsprachiger Ausländer, ein Brite, mich gefragt hat: Wollen wir nicht zusammen Musik machen? Er sagte: „Du kannst lettisch, ich kann lettisch“. Dann haben wir ein Lied performt, was ich über den Latz geschrieben habe, also über die ehemalige lettische Währung. Das war Ende 2013 und die Letten verabschiedeten sich damals mit einem weinenden Auge von ihrem liebgewonnen „Latz“…Und ich hab überlegt wie wäre es für mich, wenn ich in deren Haut wäre und habe dann ein Abschiedslied geschrieben und das hieß „kleiner Latz“ und das ist dann über Nacht übers Internet bekannt geworden…und dann ging das wilde Abenteuer los. Ich wurde dann auf einmal landesweit bekannt. Die nennen mich bis heute auch auf der Straße „den kleinen Lats“, also in Deutschland würde ich „die kleine Mark“ genannt werden. Das war eine sehr, sehr interessante Zeit. 2013 und 2014 habe ich eine TV-Show nach der anderen absolvieren müssen, war in den Hauptnachrichten. Das Lied wurde am Nationalfeiertag nach der Rede des Präsidenten gespielt...und das hat alles dazu beigetragen, dass sie mich dann zum ESC geschickt haben.

Wie war es als Ausländer für Lettland zu singen?

Wir Deutsche haben grundsätzlich erstmal eine gute Reputation in Lettland. Alle gucken auch mit großen Augen nach Deutschland was die Arbeitsmoral angeht und auch das Selbstbewusstsein. Wenn ich als Deutscher dann noch Lettisch gelernt habe, dann ist unglaublich und dann singe ich noch in Lettisch…Das hat , glaube ich, viele Leute erstmal geschockt, aber im positiven Sinne. Das sie überhaupt nicht verstehen konnten, warum macht sich jetzt ein Pfarrersohn aus Bochum irgendwie Gedanken über uns und setzt das auch noch um. Das war glaube ich in erster Linie eine Überraschung… Und ich glaube, das ist für Letten unglaublich wichtig, dass man ihnen sagt: „Ihr seid sehr faszinierend“

Was vermisst du in Deutschland an Lettland?

Was toll in Lettland ist: wenn man keinen Menschen sehen will, dann sieht man auch keinen. Es gibt sehr viele Wälder, klar Waldrodung ist auch da nen Thema, aber grundsätzlich ist es noch sehr grün. Es gibt unglaublich viele schöne lange Sandstrände, es gibt unberührte Natur. Das ist natürlich nen Luxus, den man heute hier fast gar nicht mehr hat...Ansonsten ist Riga eine wunderschöne Hauptstadt. Da hat man die wunderschöne Altstadt, man hat sehr kreative junge Erwachsene, die anfangen, die Stadt ganz modern zu prägen. Das geht jetzt immer mehr in Richtung moderne europäische Hauptstadt mit viel Kultur und mit besserer Infrastruktur. Man löst sich langsam aus dem alten sowjetischen Erbe. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass das irgendwie noch unterschwellig da ist. Ich habe das Gefühl, dass es in Lettland ein großes Glückspotential gibt für Menschen, die dort leben. Die Letten im Ausland möchten auch oft gerne zurück. Es gibt nur ein paar negative Punkte und die sind halt: die sozialen Absicherungen ist nicht die Beste und die Löhne sind nicht die höchsten. Und was passiert, wenn man zum Beispiel alt oder krank wird?

Ansonsten mag ich besonders die „Humbleness“ der Leute, also so eine Art Bescheidenheit und die Improvisationsfähigkeit…Ich habe in Lettland gelernt wie man Pilze sammelt, wie man Brot backt, wie man Autobatterien austauscht und das ist toll.

Welche Ängste sind durch den russischen Angriff auf die Ukraine hochgekommen?

Das perfide ist ja, dass die Ängste nie weg waren… Die Menschen sind aufgewachsen mit dem Narrativ: irgendwann geht es wieder los. Lang genug ist das Vertrauen jetzt gebildet worden, dass man sagen kann: Ja, vielleicht geht das Ganze doch gut aus. In solch eine Hoffnung ist dann eben jetzt diese Nachricht der Invasion in die Ukraine geplatzt. Ich konnte an den ersten Tagen durchaus feststellen, dass die Menschen geschockt waren. An dem ersten Tag des Kriegsbeginns habe ich viele Menschen mit Tränen in den Augen getroffen. Ich habe selber welche in den Augen gehabt.

Ich persönlich arbeite viel daran, den Menschen auch im Zwischenmenschlichen Vertrauen zu geben. Es gibt viele Menschen, die noch sehr skeptisch sind: in der Sowjetunion konnte man seinem eigenen Nachbarn nicht trauen, das war per se so. Und wenn man nie gelernt hat zu vertrauen und dann plötzlich so ein Alptraum wieder wahr wird, kommen die Ängste wieder hoch. Wem kann man glauben? Was ist ein Urvertrauen, das man sich so langsam erarbeitet, wirklich wert?

Toll ist natürlich die Solidarität, die man in der ganzen Welt erlebt. Die eben auch in Lettland spürbar ist…Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das alles noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ich denke, es wird einige weitere Entwicklungen geben, die den Zusammenhalt der lettischen Bevölkerung und auch der anderen ehemaligen Sowjetrepubliken auf die Probe stellen wird. Das kann man jetzt noch gar nicht so richtig sagen.

Carsten Griese

-

„Der kleine Latz aus Deutschland“

29. Mai 2022 aus: Unsere Kirche

-

Erinnerungen sammeln

30. April 2022 - veröffentlicht in der WAZ

Es duftete in der Küche. Das geschlachtete Huhn schmorte im Backofen und brutzelte vor sich hin. Es hieß Alma. Ich hatte es im Hühnerstall meines Opas immer gefüttert.

Trotzdem lief mir jetzt das Wasser im Mund zusammen. Huhn im Speckmantel. Mein Lieblingsgericht. Ich war froh an diesem Sonntag in der Küche meiner Oma zu sein und nicht bei meiner Mutter. Am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Oma war eine großartige Köchin.

Dies ist eine von vielen Erinnerung an meine Oma. Heute bedauere ich es, dass ich nicht mehr Rezepte von ihr gesammelt habe. Deshalb schreibe ich es immer noch auf, wenn mir Geschichten von früher über meine Großeltern einfallen. So entstand nach und nach ein Erinnerungsbuch. Es gehört zu meiner Lebensgeschichte.

In meiner Kirchengemeinde erzählte mir kürzlich ein Sohn, dessen Mutter gestorben war, dass er schon zu Lebzeiten die Rezepte seiner Mutter gesammelt und aufgeschrieben habe. Sein Erinnerungsbuch ist das Rezeptbuch der Mutter. Und in regelmäßigen Abständen trifft sich die Familie um eines der Rezepte zu kochen, gemeinsam zu essen und auf die Mutter anzustoßen. Es schmeckt dann fast wie bei „Muttern“ und die Erinnerungen bleiben lebendig.

Was für eine schöne Tradition.

Carsten Griese

-

Atomkraft-Nein Danke

Januar 2022 - veröffentlicht auf Radio NRW

Mitte der siebziger Jahre wurde ´Atomkraft? Nein Danke´ der Leitspruch der Anti-Atomkraft-Bewegung. Der gelbe Sticker mit einer roten Sonne zierte so manche Tasche. Auch die der neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Sie hat den Ranzen noch heute:

Sie hat den Ranzen noch heute:

Kurschus: "Ja, habe ich. Ich habe den alten Ranzen noch, der Aufkleber geht auch nicht ab. Aber ist auch eine gute Erinnerung und ich stehe dazu immer noch. Annette Kurschus hat noch sehr deutliche Erinnerungen an die nukleare Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima. Es war ein Freitag und Annette Kurschus saß gerade an einer Predigtvorbereitung für einen fröhlichen Kantatengottesdienst mit lauter Lob- und Dankliedern:“

Kurschus: "Ich war dann bei der Predigtvorbereitung damit beschäftigt: Können wir diesen Gottesdienst überhaupt feiern angesichts dieser Katastrophe. Ich sah auch morgens in allen Gesichtern, die Menschen hatten beim Frühstück gehört, man hörte nur häppchenweise wie schlimm das alles war…“ Der Gottesdienst wurde trotzdem gefeiert:

Annette Kurschus: "…und ich hab es dann aber auch zum Thema gemacht in dem Gottesdienst, dass die Welt, in der so etwas passiert, was uns richtig Schrecken einjagt, es braucht, dass wir stellvertretend Loblieder singen und uns an den wenden, der die Welt in seinen Händen hält. Nicht weil wir sagen, lass den mal machen und uns geht es ja gut und die sind weit weg da, sondern weil wir die Kraft brauchen um uns diesem Elend entgegenzustellen und uns auch zu wehren gegen den Umgang mit physikalischen Kräften, die wir nicht beherrschen können.“ Die Katastrophe liegt mittlerweile schon fast 11 Jahre zurück, aber bis die japanische Region Fukushima wieder komplett frei von der gefährlichen radioaktiven Strahlung ist, kann es noch mehrere hundert Jahre dauern. Die Diskussionen um die Atomenergie werden immer noch und wieder neu geführt. Die EU-Kommission will aktuell die Atomkraft als "grün" einstufen. In Deutschland werden zwar die letzten Atomkraftwerke Ende 2022 vom Netz gehen. Aber die ´Atomkraft – Nein Danke´-Sticker behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Und hier das komplette Interview mit der Ratsvorsitzenden der EKD Annette Kurschus

Carsten Griese: Frau Kurschus, haben sie früher eigentlich Atomkraft-Nein Danke Sticker auf ihrem Ranzen getragen?

Annette Kurschus: "Ja, habe ich. Ich habe den alten Ranzen noch, der Aufkleber geht auch nicht ab. Aber ist auch eine gute Erinnerung und ich stehe dazu immer noch."

Griese: Was ist Ihnen daran wichtig?

Kurschus: "Für mich ist wichtig daran, dass wir es damit mit einer Kraft zu tun haben, über die wir als Menschen nicht Herr werden können. Also das hat wirklich was von Goethes Zauberlehrling, die Geister, die wir rufen werden wir nicht mehr los. Und das ist mir unheimlich und ich bin der Meinung, dass da der Mensch über sein mögliches Maß hinausgeht und mit Stoffen hantiert, die letztlich dann über ihn das Sagen gewinnen."

Griese: Wie haben sie Fukushima erlebt? Kurschus: "Ich hatte am Sonntag einen jubelnden Kantatengottesdienst zu feiern, mit Jesu meine Freude und lauter Lob und Dankliedern. Ich war dann bei der Predigtvorbereitung damit beschäftigt: Können wir diesen Gottesdienst überhaupt feiern angesichts dieser Katastrophe. Ich sah auch morgens in allen Gesichtern, die Menschen hatten beim Frühstück gehört, man hörte nur häppchenweise wie schlimm das alles war und ich merkte, damit sind die beschäftigt und können wir jetzt Loblieder singen…das hat ja geradezu was zynisches. Und wir haben das dann trotzdem gesungen und ich hab es dann aber auch zum Thema gemacht in dem Gottesdienst, dass die Welt, in der so etwas passiert, was uns richtig Schrecken einjagt, es braucht, dass wir stellvertretend Loblieder singen und uns an den wenden, der die Welt in seinen Händen hält. Nicht weil wir sagen, lass den mal machen und uns geht es ja gut und die sind weit weg da, sondern weil wir die Kraft brauchen um uns diesem Elend entgegenzustellen und uns auch zu wehren gegen den Umgang mit physikalischen Kräften, die wir nicht beherrschen können."

Griese: Welche Konsequenzen hat das? Kurschus: "Wir haben aus dieser Katastrophe neu Demut gelernt. Ich hoffe, dass das auch denen so geht, die immer gedacht haben, das ist ne ganz sichere Technologie und damit können wir gut umgehen. Und wir werden uns nochmal sehr ernsthaft die Frage stellen müssen wie kann es mit der Energiegewinnung in Zukunft aussehen, wenn wir merken, dass diese Art, nämlich auf atomare Weise Energieversorgung zu sichern, so unsicher ist."

Carsten Griese

-

Gott ist die Liebe

Januar 2022 - veröffentlicht auf Radio NRW

Max hatte die letzten zwei Wochen in einer Gartenhütte einer sechsköpfigen Familie gelebt. Er stand eines Abends vor ihrer Haustür. Er ist schon länger ohne festen Wohnsitz. Man kannte sich noch von früher. Deshalb war er bei der Familie aufgetaucht und sie half ihm kurzfristig. Aber jetzt ist die Gartenhütte keine Lösung mehr. Susanne rief Freitagabends bei Carsten an. Der ist Pfarrer der örtlichen Gemeinde. „Hat Du eine Idee? Kann die Kirchengemeinde helfen?“, fragte sie. „Bei uns geht es nicht mehr. Aber es ist nicht ganz einfach mit ihm“.

„Das hört sich ja verheißungsvoll an“, schiesst es Carsten durch den Kopf. Also was kann er tun? Weitervermitteln oder selbst aktiv werden an diesem Wochenende. „Gott ist die Liebe“, denkt er und er wird aktiv.

Inzwischen ist ein Jahr vergangen. Max hat eine kleine Wohnung, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Ab und zu arbeitet er im Garten oder auf dem Friedhof der Kirchengemeinde. Die Gemeinde hat ihn unterstützt. Heute ist Carsten froh, dass er Max nicht einfach weitervermittelt und begleitet hat. Er ist eine Hilfe und verlässlich da, wenn man ihn fragt. Es war nicht immer einfach mit ihm. Das liegt wohl auch an seiner Geschichte. Er wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht einfach haben. Dazu hat er zu lange ohne eine feste Wohnung gelebt und hat Ängste, die man nicht sofort versteht. Er wird weiterhin an sich arbeiten müssen. Aber vor allem braucht er Menschen, die ihn nicht aufgeben.

Carsten Griese -

Holocaustgedenktag

Januar 2022 - veröffentlicht auf Radio NRW

Er hat einen neuen Namen angenommen als er in Israel ankam: Seef Jacob. Wir treffen ihn in einem Kibbuz in der Nähe von Haifa, in dem er schon als 16jähriger Jugendlicher gelebt hat. Dieser Kibbuz ist sein Zuhause geworden. Hier hat er seine Frau kennengelernt, hier wuchsen seine Kinder auf. Seef erzählt von seinem Leben im Kibbuz. Er erinnert sich wie er Hebräisch lernte und das Land um den Kibbuz herum bewirtschaftet wurde. Erst entstand eine Ziegelfabrik, später finanzierte sich der Kibbuz durch landwirtschaftlichen Produkte und die erste israelische Fabrik für Fernsehgeräten. Er ist über 89 Jahre alt, als wir ihn treffen. Körperlich und geistig ist er noch voll auf der Höhe. Und dann erinnert er sich an seine Jugend in Deutschland und seine Eltern. Seine Stimme wird brüchig. In Deutschland hieß er Willy Jacob. Er wuchs in Berlin mit seinen Eltern und den älteren Geschwistern auf. Doch hier gab es keine Zukunft für ihn. Seine Eltern organisieren mit Hilfe einer jüdischen Organisation die Ausreise aus Deutschland.

Seef Jacob erinnert sich: „Wir stehen am Bahnsteig neben dem wartenden Zug. Die Zeiger der großen Uhr rücken unbarmherzig vorwärts. Wir müssen Abschied nehmen. Die Eltern weinen. Wir halten die Tränen zurück, um stark zu erscheinen. Wir steigen ein und lehnen uns an die Wagenfenster. Die Uhr zeigt die genaue Zeit. Ein Pfiff der Lokomotive, und mit deutscher Pünktlichkeit ruckt der Zug an. Ein letztes Winken und die Bahnstation mit unseren Eltern versinkt im Schatten der Nacht. Wir bleiben alleine mit dem dunklen Gefühl, dass es ein Abschied für immer ist.“

Seef hat seine Eltern nach der Flucht aus Deutschland nie wieder gesehen. Sie schreiben sich eine zeitlang, dann kommen keine Briefe mehr. Seine Eltern haben sich haben sich in Deutschland umgebracht, um so der Deportation in ein KZ zu entgehen. Etwa 7200 jüdische Kinder können - wie Seef - aus Deutschland nach Israel fliehen.

Carsten Griese -

Rasmus und der Landstreicher

Januar 2022 - veröffentlicht auf Radio NRW

Hattet Ihr als Kinder ein Lieblingsbuch? Ein Buch, dass Ihr verschlungen habt und nie vergessen werdet? Bei mir ist es ein Buch von Astrid Lindgren: Rasmus und der Landstreicher. Und darum geht es: Der neunjährige Rasmus hat glatte Haare, ist ein Waisenjunge und lebt in einem schwedischen Waisenhaus. Rasmus wünscht sich nichts sehnlicher als Eltern. Aber die Paare, die das Waisenhaus besuchen, um ein Kind zu adoptieren, entscheiden sich immer für kleine Mädchen mit Locken. Rasmus ist aber älter und hat glatte Haare. Eines Tages haut Rasmus aus Verzweiflung nachts ab, um auf eigene Faust Eltern zu suchen. Er übernachtet in einer Scheune und mit ihm liegt am anderen Morgen ein Landstreicher im Heu, der sich ihm mit den folgenden Worten vorstellt.

Oskar: "Hast du jemals von Paradies Oskar gehört? Der bin ich. Landstreicher des Paradieses und Gottes Zaunkönig...Wenn Gott sich so viel Arbeit gemacht hat und die ganze Erde zusammengebastelt hat, dann will er auch, dass es alles geben soll...Und wie würde das aussehen, wenn es alles gäbe, bloß keine Landstreicher?" Rasmus fasst Vertrauen zu dem Fremden und erzählt Oskar, warum er alleine unterwegs und aus dem Kinderheim abgehauen ist:

Rasmus: "Ich hab keine Eltern, aber ich will mir gerade welche suchen...Jemanden, der mich haben will. Glaubst du nicht auch, dass es welche gibt, die einen Jungen mit glatten Haar haben wollen?" Oskar nimmt Rasmus mit, sie erleben Abenteuer, klären ein Verbrechen auf und unterwegs erzählt Oskar seinem Schützling:

Oskar: "Manchmal möchte ich mich ganz ... dumm arbeiten. Und manchmal möcht ich gar nicht arbeiten. Aber die Leute haben sich in den Kopf gesetzt, dass man stetig und ständig arbeiten soll..." Der liebenswerte Lebenskünstler Oskar hält beide mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Am Ende der Geschichte finden sie Eltern für den Jungen mit den glatten Haaren: ein wohlhabendes Bauernpaar, das Rasmus mag und auf dem großen Bauernhof aufnehmen möchte. Hier übernachtet Rasmus das erste Mal in einem eigenen Zimmer. Doch als er am anderen Morgen wach wird, hat er Angst dass Oskar bereits weg ist. Mit Tränen in den Augen sucht er ihn und als er ihn findet, bittet Rasmus ihn.

Rasmus: "Ich will lieber bei dir sein. Kannst du nicht mein Vater sein?" Astrid Lindgren ist heute vor 20 Jahren gestorben. Sie hat immer wieder Außenseiter zu Heldinnen und Helden in ihren Kinderbüchern gemacht. So wie in meinem Lieblingskinderbuch. Es erzählt von zwei Menschen, die kein festes Zuhause haben und anders leben. Sie gewinnen sich lieb und entdecken unterwegs: wir gehören zusammen und wollen weiter füreinander da sein. Carsten Griese für Himmel und Erde

Carsten Griese -

Sparfüchse beim Taufgespräch

Januar 2022 - veröffentlicht auf Radio NRW

Carsten klingelt. Der Vater öffnet mit seinem Sohn auf dem Arm und begrüßt ihn. Taufbesuch. Carsten ist Pfarrer. Sie gehen ins Esszimmer. Dort ist auch die Mutter des Täuflings. Carsten nimmt Platz. Die Eltern beginnen zu erzählen. Die Mutter hat die Kirchengemeinde kennengelernt, weil ihre ältere Tochter in Kindergarten der Gemeinde war. Diese Möglichkeit soll jetzt auch das jüngere Geschwisterkind haben. Sie haben gute Erfahrungen gemacht. Der Vater ist in Carstens Gemeinde groß geworden und erinnert sich gerne an die kirchlichen Jugendfreizeiten, auf denen er früher war. Beide haben positive Erfahrungen mit der Kirche vor Ort gemacht. Beide haben sichere Arbeitsplätze. Trotzdem gibt es ein Problem: Er ist aus der Kirche ausgetreten. Sie war nie Mitglied einer christlichen Kirche. Carstens Eindruck im Laufe des Gesprächs: das Paar möchte die Kirchensteuer sparen, aber für ihre Kinder alle Wege offen halten. Ehrlich gesagt hat Carsten dafür wenig Verständnis und spricht die Beiden darauf an:

„Was wäre, wenn die Mitarbeiterinnen mit ihrem Engagement für die Kinder im Kindergarten ebenfalls sparsam sein würden?“

„Was wäre, wenn wir nur für Kirchenmitglieder die Türen der Jugendarbeit offen halten?“ Carstens Kirchengemeinde ist offen für alle und fragt nicht nach Kirchenmitgliedschaft. Aber auch kirchliche Arbeitsplätze müssen finanziert werden. Es entwickelt sich ein offenes Gespräch. Und: Carsten wird das Kind trotzdem taufen. Er hält die Türen offen.

Carsten Griese -

„Klopapier ist Gold wert“

12. Juli 2020 aus: Andacht – Unsere Kirche

Umfrage

-

Weihnachtszeit

Dezmber 2019

Die beste GeschichteAnfang Advent auf dem Wittener Weihnachtsmarkt. In einem Stall stehen Maria und Josef als kunstvoll geschnitzte Holzfiguren. Jeden Tag lesen hier Ehrenamtliche Geschichten am Stall vor. Auch ich hatte mich mit meinen Rad zum Stall aufgemacht. Im Rucksack drei Adventsgeschichten.

Als ich ankam saß ein Junge vor dem Stall. Wir begrüßten uns. Er war 14 Jahre alt, freundlich und aufgeweckt. Er hatte in den letzten Jahren öfter den Geschichten am Stall gelauscht.

"Willst du heute wieder eine Geschichte hören, obwohl wir nur zu zweit sind", fragte ich ihn. "Darum sitze ich hier", antwortete. Also fing ich an ihm vorzulesen. Ich merkte, dass ihn die Geschichte gepackt hatte. Am Ende wollte er wissen, wo alles passiert sei und er wollte weitere Geschichten hören. So saßen wir eine halbe Stunde vor dem Stall. Maria und Josef guckten zu.

Ich glaube an die Kraft von guten Geschichten. In der Weihnachtszeit hören wir jedes Jahr die beste Geschichte. Eine Geburts-Geschichte, in der ein Kind von armen und einfachen Leuten zur Welt kommt. Dieses Kind wird von den Hirten und Weisen angebetet. Es wird mächtiger als alle Herrscher und Könige. Es wird selbst Geschichte schreiben. Es wird Frieden bringen und fordern. Dieses Kind ein Geschenk Gottes. Und seine Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.

Carsten Griese, Pfarrer in Rüdinghausen/Schnee

-

Interview mit Dr. Christopher König über den

Reformator Johannes CalvinNovember 2017

Welche Bedeutung hat Johannes Calvin für die Reformation?

Calvin ist neben Luther, denke ich, der zweite prägende Theologe der Reformation, der die zweite Welle reformatorischer Theologie verkörpert und der das, was Luther als Reformator begonnen hat, zu Ende bringt. Also die Reformation nach Veröffentlichung der Schrift „Die Erneuerung der Kirche“ mit Entschiedenheit durchzuführen versucht. Das ist der eine Aspekt, der Calvin sehr bedeutsam macht, und das andere ist, dass Calvin sicher die internationalere Gestalt der Reformation ist.

Internationale Gestalt – Was bedeutet das?

Also erst einmal kann man das bei Calvin biographisch nachzeichnen. Calvin hat eine richtige Glaubensmigrationsbiographie. Er absolviert ein Studium an verschiedenen französischen Universitäten erlebt, flieht er über Straßburg nach Genf in die Schweiz. Auf der anderen Seite die Ausstrahlung, die Calvins Reformation sehr schnell übernimmt, in die Niederlande, auf die britischen Inseln, nach Schottland, nach England, in Frankreich. Weiterhin ist Calvin die ausstrahlungskräftige Gestalt der Reformation.

Hat die Erfahrung des „Unterwegs sein“ auch Auswirkungen auf seine theologischen Positionen?

Bei Calvin selber würde ich das nur mit Einschränkungen sagen, aber in den französisch reformierten Theologien hat diese Überlegung, in der Wüste unterwegs zu sein, sicherlich eine ganz zentrale Funktion in Parallelität mit dem Bundesvolk Israel.

Welche Beziehung hatten Luther und Calvin?

Eine gespannte und von Calvins Seite aus sicherlich respektvolle Beziehung. Die beiden haben sich nie persönlich gesehen, anders als Melanchton, der Calvin mehrfach begegnet ist, in Frankfurt und dann 1540/41 bei den Religionsgesprächen in Hagenau, sind die beiden sich begegnet. Der Kontakt zwischen Calvin und Luther ist eher ein schriftlicher, einer der Rezeption. Luther hat den ersten kleinen Abendmahlstraktat von Calvin zur Kenntnis genommen. Er hat sich positiv dazu geäußert insofern, dass er die Hoffnung hatte, dass Calvin vielleicht ein Vermittler zwischen den Abendmahlspositionen der Zwinglianer und der Lutheraner sein könnte. Und Calvin hat Luther als den großen reformatorischen Lehrer betrachtet, von dem er sich dann auch gerade, was die wütenden Aussagen und das Grobe bei Luther angeht, auch distanzieren konnte. Aber für Calvin ist Luther der erste Mann der Reformation.

Wo liegen die Unterschiede?

Ein wichtiger Streitpunkt ist das Abendmahlsverständnis. Der Hauptunterschied ist die Frage in welcher Art und Weise Christus im Abendmahl und in den Abendmahlselementen Brot und Wein präsent ist. Und da sagt Calvin – und Zwingli auch – dass es sich hier überwiegend um eine Erinnerung an Geschehnisse handelt, um eine Zeichenhandlung. Zeichen und Siegel ist ein Begriff, der im Heidelberger Katechismus vorkommt für Dinge, die schon geschehen sind, an die man sich erinnert und die trotzdem Gültigkeit behalten.

Spielt es heute noch eine Rolle, ob man in reformierter oder lutherischer Tradition aufwächst?

Ich glaube, dass konfessionelle Identitäten schon eine Rolle spielen, aber unter den Bedingungen unserer Landeskirche, sind das keine tiefgreifenden Streitpunkte mehr. Es gibt 1973 die sogenannte Leuenberger Konkordie, die festlegt, dass die protestantischen Kirchen sich gegenseitig in ihren Ämtern und in ihren Sakramenten (Taufe und Abendmahl) anerkennen. Das ist die Grundlage, warum auch in unseren Landeskirchen nicht mehr streng nach Lutheranern und Reformierten unterschieden wird, obwohl diese Traditionen bei uns immer noch lebendig sind und durchaus als Unterschiede, als unterschiedliche Perspektiven auf Christ sein ihre Rolle spielen können, aber eben nicht trennend, sondern bereichernd und verbindend.

Was bedeutet Calvinismus?

Bei dem Wort Calvinismus hat man schnell diverse Klischees vor Augen. Also der hagere, strenge quasi puritanische Calvin im Gegensatz zu dem lebensfreudigen Luther. Calvinismus wird gerne mit einer rigiden Lebensführung, mit Kirchenzucht, mit Strenge gleichgesetzt. Ich ziehe insgesamt den Begriff Reformiertentum vor, die nach Gottes Wort reformierte Kirche. Die Kirche also, die nun entschieden versucht auf biblischer Grundlage das fortzusetzen, was mit Luthers Reformation angefangen hat. Es ist ja eine Familie von unterschiedlichen Glaubensbekenntnissen und von unterschiedlichen konfessionellen Traditionen, die sich nicht nur auf Calvin alleine festlegen lässt und die auch da, wo an Calvin angeknüpft wird ganz unterschiedliche Gestalten angenommen hat.

Auch die Reformierten in Deutschland haben unterschiedliche Traditionsstränge, das sind eingewanderte Kirchengemeinden aus hugenottischer Tradition und das sind Kirchen, die auf den Heidelberger Katechismus rekurrieren und Positionen von Melanchton aufnehmen. Dann gibt es altreformierte Gemeinden an der niederländischen Grenze, die starke Verbindungen in die Niederlande pflegen. Also es ist ein ganz buntes Bild und lässt sich nicht nur auf Calvin oder dieses Schlagwort „Calvinismus“ begrenzen und auch nicht nur auf die Rigidität.

Ich verbinde mit dem Schlagwort „Calvinismus“ auch wirtschaftlichen Erfolg. Was denken Sie darüber?

Also Reichtum als Belohnung für frommes Leben ist wohl mehr ein Klischee, was dem Calvinismus auf Grund der Thesen des Soziologen Max Weber nachgesagt worden ist. Der die Wirtschaftsethik des Protestantismus in den Vordergrund gerückt hat und sich zum Calvinismus so geäußert hat, dass er Reichtum eben insgesamt als Gottesgeschenk und Askese versteht. Aber Calvin als Protokapitalisten abzustempeln ist falsch. Calvin geht davon aus, dass Reichtum schon ein Privileg ist, ein Gottesgeschenk, das nicht generell abzulehnen ist, aber was auch der Gemeinschaft, besonders den Armen zu Gute kommen soll. Es gibt bei ihm die Vorstellung, dass übermäßiges Zinsnehmen abzulehnen ist, sondern ein Kredit auch zum Lebensgewinn für Leute, die bedürftig sind, dienen soll. Also es gibt eine große Distanz gegenüber der Zurschaustellung von Reichtum, gegen übermäßigen Luxus und dergleichen. Also ein Kapitalist im modernen Sinne ist Calvin keineswegs, sondern er ist schon jemand, der auf Solidarität achtet.

Was bedeutet das für Christinnen und Christen heute?

Die reformierten Kirchen, die ich kenne, sind allesamt im diakonischen und im wirtschaftsethischen Bereich sehr aktiv. Da geht es um die Förderung von Mikrokrediten, um Ausgleich zu Entwicklungsländern. „Umverteilung“ ist der Begriff, den man für Calvin vielleicht am ehesten finden kann. Umverteilung würde von ihm unterstützt und gefördert.

Carsten Griese -

Wie ein Pfarrer

August 2017 aus: Andacht – Unsere Kirche

Interview mit der Schafhirtin Sabine Hülser

-

Interview mit dem Künstler Gunter Demnig

Juli 2017

Am 22. Mai wurden in Witten an fünf Stationen 11 Stolpersteine verlegt. Die ersten Stolpersteine wurden in Witten Rüdinghausen an der Brunebecker Straße 53 für die Familie Neugarten verlegt. Rosa und Louis Neugarten lebten mit ihren beiden Kindern Ilse und Rolf Neugarten in Rüdinghausen und betrieben ein Textilgeschäft. Am 9. November wird ihre Wohnung verwüstet. Vier Stolpersteine erinnern jetzt an das Schicksal der Familie. Mit dem Künstler Gunter Demnig, der die Stolpersteine herstellt und verlegt, sprach Carsten Griese.

Was haben Sie mit Ihrem Projekt erreicht?

Am schönsten finde ich die Erfahrung mit Schülern und Jugendlichen, die wissen wollen, wie konnte so etwas im Land der Dichter und Denker überhaupt passieren. Die Stolpersteine sind etwas sehr handfestes. Das sind nicht 6 Millionen Opfer, sondern da ist plötzlich in der eigenen Umgebung ein Familienschicksal. Die Jugendlichen begreifen dann wirklich, was da passiert ist: die Entrechtung, die Enteignung, die Flucht.

Wie wird die Bürgerschaft eingebunden?

Also die Verlegung wird ja von Bürgern initiiert. Mir ist das ganz wichtig. Ich mache keine Werbung dafür. Es muss aus den Orten, aus der Bürgerschaft kommen, sowohl die Initiative als auch die Finanzierung über Patenschaften. Dann werden auch die Bewohner der Häuser informiert. Sie haben dann plötzlich diese Steine vor der Tür und müssen ja nachdenken: „Ach, die waren mal hier zu Hause.“

Wie entstand die Idee?

Ich kann es nicht mehr sagen, wie ich auf die Idee mit dem Begriff Stolpersteine gekommen bin. Die schönste Definition hat ein Hauptschüler bei einem Interview nach einer Verlegung gesagt. Er wurde gefragt: „Sag mal, das ist doch gefährlich solch ein Stolperstein, man fällt doch hin“. Er antwortete: „Nein, nein, man fällt nicht hin, man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen.“

Was wollen Sie erreichen?

Die Grundidee war, überall dort, wo die deutsche Wehrmacht, die SS und Gestapo einmarschiert sind und ihr Unwesen getrieben haben, dort sollen irgendwann symbolisch einige Steine auftauchen.

Wie viele Steine werden durch Rechtsradikale zerstört?

600 Steine von 61.000 Steinen sind völlig rausgerissen worden und das zum Teil wirklich symbolisch in der Nacht zum 9. November. Wir versuchen, so schnell wie möglich solche Steine zu ersetzen und seltsamerweise ist den ersetzten Steinen nie etwas passiert.

Haben Sie die 61.000 Steine alle selber verlegt?

Ich kann sagen, 95 Prozent der Steine habe ich selbst verlegt, aber zum Beispiel in Bielefeld war es dann eine Berufsschulklasse von Pflasterern, die zu einer Verlegung kam. Dann haben sie das Thema im Unterricht behandelt und jetzt kriegen sie jedes Jahr von mir Stolpersteine zum Verlegen.

Wie viele Tage im Jahr sind Sie unterwegs?

Im letzten Jahr waren es 270 Tage. Manchmal waren es dann wirklich vier Orte an einem Tag. Da wird es dann abends schwierig zu rekonstruieren, welcher Bürgermeister welche Rede gehalten hat.

Gibt es eine Geschichte, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist und ans Herz gegangen ist?

An einem Tag habe ich an einem Ort sechs Steine verlegt. Die Eltern wurden in Auschwitz ermordet, die beiden Töchter waren bei einem Kindertransport gerettet worden. Es gab noch zwei Steine für zwei Angestellte, die dort mit gewohnt und gearbeitet hatten, die auch von den Nazis ermordet wurden. Zur Verlegung der Steine kamen die beiden Töchter quietschlebendig angereist: die eine aus Kolumbien, die andere aus England. Sie hatten sich seit 60 Jahren nicht mehr gesehen. Sie standen dann da, haben sich so gefreut und gesagt: jetzt sind wir mit unseren Eltern endlich wieder zusammen.

Carsten Griese

-

Schwarze Schafe

Juli 2017 aus: Andacht – Unsere Kirche

-

Interview mit Jörg Fessen

Februar 2017

Die Taube mit Ölzweig im Schnabel. Picassos Taubenbild ist weltbekannt und ein Symbol für Frieden und Gewaltlosigkeit. Das Motiv hat der Künstler der Geschichte von Noah und seiner Arche entnommen. Dreimal schickt Noah eine Taube los, um zu erfahren, ob es nach der Sintflut wieder festen Boden unter den Füßen gibt. Beim zweiten Mal hat sie den Ölzweig im Schnabel, beim dritten Mal kehrt sie nicht wieder. Eine Taube, die nicht zurückkommt, ist für einen Taubenzüchter unerfreulich. Für Noah ist es dagegen ein erfreuliches Zeichen, dass die Taube nicht wiederkehrt: die Sintflut ist vorbei, das Leben auf der Erde geht weiter. Gott hat Menschen und Tiere gerettet. Die Taube kehrt nicht zurück zur Arche Noah. Ungewöhnlich für dieses Tier, das eigentlich kein anderes Ziel kennt als den heimischen Taubenschlag. In der Bibel wird die Taube oft erwähnt. Bei der Taufe Jesu öffnet sich der Himmel und Jesus empfängt den Geist Gottes in Gestalt einer Taube. Im Hohen Lied der Liebe wird der Geliebte mit einer Turteltaube verglichen. Und Jesus sagt seinen Jüngern: „Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben“. Was hat eigentlich ein Taubenzüchter über die Taube zu sagen? Der Taubenzüchter Jörg Fessen ist Mitglied in der Reisevereinigung Dortmund-Aplerbeck im Regionalverband Dortmund und betreibt den Brieftaubensport seit 1975. Er hat etwa 80 Tauben in seinen Taubenschlägen im Garten.

Was fasziniert Sie am Taubensport?

Die Brieftaube an sich, ihr unbändiger Heimkehrwille und dass ich durch meine Zucht in der Gemeinschaft der Züchter (Reisevereinigung) gut mithalten kann und meine Tauben immer zügig nach Hause fliegen.Wie funktioniert es, dass die Tauben nach Hause kommen?

Die Wissenschaft hat es noch nicht gänzlich erforscht, aber vom Prinzip her orientieren sich die Tauben und die Zugvögel am Stabmagnetfeld der Erde. Das ist beeinflussbar durch Sonneneruptionen, Regen und Nebel. Die junge Taube, wenn sie ca. 25 Tage alt ist, wird auf einen Schlag (Jungtaubenschlag) gesetzt. Der Züchter nennt das „absetzen“.

Von da an wird die Selbstständigkeit der jungen Garde gefördert. Sie lernen ihre Umgebung kennen, fliegen immer größere Kreise, fliegen ihre Heimat dann sternförmig immer wieder an und trainieren, wo sie zu Hause sind. Wenn die Tauben dann 3 Monate alt sind, werden sie zum ersten mal auf Vorflügen (Übungsflügen) eingesetzt. Diese Jungtierflüge fangen für uns in Lüdenscheid bei ca. 30 km an und enden in Höchststadt bei 320 km. So werden die Jungtauben an ihre Aufgaben im Alter herangeführt.Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie sehen, da kommt eine Taube nach Hause?

Unbeschreiblich, und bei jeder Taube anders, wenn sie zeigt: Ich bin wieder zu Hause – durch eine Ehrenrunde um das Haus oder durch auffälliges Flügelschlagen.Was fasziniert Sie an dem Tier?

Ihre Charaktereigenschaften: Nervenstärke, Nestliebe und ihr Wille, nach Hause zu fliegen. Eine Taubenliebe hält ein Leben lang. Ich würde meine Paare, die einmal zusammen sind, niemals trennen.Wenn sich zwei Tauben gefunden haben, bleiben sie also zusammen?

Ja, aber man erlebt schon mal, dass sich die „Eine“ dem „Anderen“ zuwendet. Da ich aber nur meine Weibchen auf Reisen schicke, die sogenannte Witwerschaft betreibe, ist das mit der Zuwendung eher selten. Männchen und Weibchen, die diese negativen Eigenschaften aber haben, die sich also für andere interessieren, passen nicht in mein System und müssen mich leider verlassen!Was heißt Witwerschaft?

Es gibt einen Witz: Was ist ein Witwer? Ein Mann, der immer weiß, wo seine Frau ist. Andersrum natürlich genau so. Und das macht der Taubenzüchter sich wieder zu nutze. Ich schicke Witwerschaft, indem ich nur meine Weibchen auf die Reise schicke. Das Weibchen weiß aber, dass das Männchen zu Hause ist, wenn es nach Hause kommt.Sind Tauben eigentlich besonders friedliebend?

Ja, sehr sogar. Natürlich gibt es auch mal Rangeleien – am Futtertrog, an der Tränke oder wenn ihnen eine andere Taube in der Nistzelle zu nahe kommt. Da gibt es schon mal Flügelschläge, und dabei kann auch schon mal ein Gelege (die Taube legt immer 2 Eier) zu Bruch gehen. Aber sonst hegt und pflegt jedes Pärchen sein Gelege bis die Jungen flügge werden.Gibt es ein Erlebnis mit einer Taube, das Sie nicht vergessen werden?

Ja, ich hatte einen Vogel, der 1991 geboren wurde – mit der Ringnummer 302. Er durfte 23 Jahre alt werden. Er hat gegen sehr große Konkurrenz einen ersten und zweiten Platz gewonnen. Sein Gnadenbrot hat er später im Jungtaubenschlag genossen mit eigenem Futternapf und Sonderrationen. Die letzten Jahre konnte er schlecht sehen und war nicht mehr schnell genug bei der Fütterung, deshalb die Sonderrationen.Wie schnell fliegt eine Brieftaube?

Das liegt sehr an der Witterung und am Wind. Unsere Reiserichtung ist der Südosten mit Endflug Linz an der Donau. Herrscht auf der Flugstrecke starker Südostwind, kann die Taube bis zu 100 km in der Stunde zurücklegen. In der Regel fliegt sie aber 80 bis 85 Kilometer pro Stunde. Für die Strecke von Regensburg nach Witten, ca. 440 Kilometer Luftlinie, braucht die Taube bei günstigem Wetter ca. fünf Stunden Flugzeit!Wenn Sie eine junge Taube zum Einsatz bringen: wie viele Kilometer legt sie dann zurück?

Ich nehme meine Jungen schon mal mit, wenn ich sonntags eine Spazierfahrt mit meiner Familie mache. Dann lasse ich sie so in 5 bis 10 Kilometer Entfernung fliegen, bevor sie zum ersten Vorflug in den Kabinenexpress (Spezieller LKW zum Taubentransport) eingesetzt werden. Die Entfernung spielt hier aber keine Rolle. Wichtiger sind die Orientierung und die Gewöhnung an die kommenden Aufgaben. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr!Wenn eine Taube alt geworden ist: gibt es ein Alter wo man sagt, jetzt kann ich sie nicht mehr einsetzen?

Ja, wenn die Tauben so zwischen fünf bis sieben Jahre alt sind. Dann haben sie bei entsprechender Leistung ihren Platz im Zuchtabteil verdient und dürfen für hoffentlich guten Nachwuchs sorgen. Ausnahmen gibt es aber auch hier immer wieder. Mein aktuell ältestes Reiseweibchen ist 2011 geboren und fliegt 2016 noch 9 Preise bei 13 Einsätzen.Carsten Griese

-

Deutschlandreise – Mir wird nichts mangeln

Dezember 2016 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Deutschlandreise – Sparfüchse beim Taufgespräch

September 2016 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Deutschlandreise – Beerdigen und renovieren

März 2016 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Deutschlandreise – Ene, mene, meck

Dezember 2015 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Deutschlandreise – Haltet die Stille aus!

September 2015 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Deutschlandreise – Flucht 2015 trifft auf Flucht 1945

Juni 2015 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Deutschlandreise – Den Himmel aufsingen

März 2015 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Die Sorgen Wachsen (Interview mit dem Rabbi)

Februar 2015 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Interview mit dem Rabbi

Januar 2015

Predigttext am 1. Sonntag nach Trinitatis (22. Juni):

Lisa Jägermann, Mitglied des Presbyteriums der Noah- Gemeinde, und Pfarrer Carsten Griese im Gespräch mit Herrn Apel, Rabbiner der jüdischen Kultusgemeinde in Dortmund,

Rabbiner Apel, wie groß ist die jüdische Kultusgemeinde in Dortmund? Die jüdische Gemeinde in Dortmund hat ca. 3.000 Mitglieder.

Was sind Ihre Aufgaben als Rabbiner?

Ich habe einen vielfältigen Aufgabenbereich, dazu gehören Gottesdienste sowie Lebenshilfe und Begleitung anzubieten: bei der Geburt, der Beschneidung, bei der Bar Mizwa (vergleichbar mit der Konfirmation/Kommunion), ein pubertätsbegleitender Prozess, um Teil der Gemeinde zu werden. Natürlich auch bei einem Todesfall die Trauerzeremonie durchzuführen und die Beerdigung mit zu begleiten.

Es gibt aber auch viele weitere Aufgaben in einer Gemeinde wie Dortmund. Unsere Gemeinde hat viele Mitgliedern, die aus der ehemaligen Sowjetunion zugewandert sind. Es geht deshalb auch um Integration. Integration innerhalb der Gemeinde. Integration innerhalb des Judentums. Es ist wichtig für uns, die jüdische Lehre auch unter den Gemeindemitgliedern zu verbreiten. Dazu haben wir auch unterschiedliche Institutionen wie den Kindergarten, wie die Partnerschaft mit einer städtischen Schule, wo unsere Kinder sich wohlfühlen können und zur Mittagszeit in die Gemeinde kommen, um jüdische Bildung vermittelt zu bekommen. Wir haben auch ein Jugendzentrum, die Religionsschule, die Studentenarbeit, die Erwachsenenausbildung. Wir wollen all diese Erziehungsprozesse innerhalb der Gemeinde begleiten.

Dazu kommen auch noch die jüdischen Feiertage, sie vorzubereiten und zu feiern. Ich mache das nicht in dem Sinne eines Eventmanagers. Ich will anbieten, was zu der Gemeinde passt. Bei den Feiertagen ist die kleine Aufgabe, die Rituale, die dazu gehören, zu feiern. Die große Aufgabe für einen Rabbiner besteht darin: wie bringe ich den Leute diese Traditionen nahe? Viele wissen ein bisschen davon, manche wissen gar nichts davon. Es ist die Frage, wie helfe ich Kleinen und Großen, sich mit dieser Tradition auseinanderzusetzen und sich klar zu werden, dass es ein Teil ihrer Identität ist. Der interreligiöse Dialog gehört auch dazu, es ist also ein sehr vielfältiger Aufgabenbereich.

Was hat die Anfrage der rechtsradikalen im Stadtrat in der jüdischen Kultusgemeinde ausgelöst? Die Anfrage der Rechtsradikalen wurde im Vorfeld des 9. November gestellt. In der Woche des 9. November wurde die Anfrage öffentlich. Eine Gedenkwoche, die in der Gemeinde sowieso unterschiedliche Gefühle und Fragen auslöst: Trauer und Erinnerung wie auch die Frage der Zukunft der Gemeinde. Die Frage der Zukunft der jüdischen Menschen hier in Dortmund und in Deutschland. In so einer Woche kam die Anfrage der Rechtsradikalen im Rat: Lass uns wissen, wie viele Juden gibt es in Dortmund, wir brauchen die Adressen.

Es ist für unsere Mitglieder unvorstellbar gewesen. Man hat es auch so betrachtet, dass wir damit nichts zu tun haben, es hat eigentlich die Gesellschaft damit zu tun. Uns interessiere es quasi nicht. Aber das stimmte gar nicht, das stimmt schon in dem Sinne, dass es wirklich nicht die Sache der jüdischen Gemeinde ist. Die Sache der jüdischen Gemeinde ist, hier zu existieren. Die Gesellschaft soll sich darum kümmern, dass das geht. Ein jüdischer Menschen versteht: man stellt mein Leben, meine Existenz in Deutschland wieder in Zweifel. Meine Möglichkeiten, ganz normal ein Haus hier zu kaufen, mein Geschäft zu eröffnen, ein Studium zu beginnen. Wenn die Existenz plötzlich angezweifelt wird, weil man sich nicht mehr wohl in der Stadt fühlt, dann kommen ganz schwere Gefühle hoch.

Ich und unsere Mitglieder haben das aber nicht so wahrgenommen, das muss man auch sagen. Wir wissen um die gute Verbindung der Gesellschaft, der Kirchen, vieler Vereine und Organisationen, die mit der Gemeinde zu tun haben. Wir wissen um die Unterstützung der Gemeinde und sind ruhig geblieben. Man muss aber sagen, dass bei facebook Zweifel formuliert wurden: Jugendliche haben gesagt, wir verlassen Dortmund, wir verlassen Deutschland, lass uns nach Israel oder in ein anderes Land ziehen. In den jüdischen Medien weltweit wurde darüber berichtet. Sowohl in Israel als auch in Amerika wie auch in Europa wurde darüber berichtet, dass die Nazis nach den Adressen der Juden in Dortmund gefragt haben. Das hat uns in einen Mittelpunkt gestellt. Wir mussten die Fragen für uns und unsere Jugendlichen betrachten. Ich habe auch Leute gehört die gesagt haben, wir müssen wieder auf dem Koffer sitzen. Aber das war nicht die gesamte Stimmung: die Gesellschaft ist mit uns.

Haben die Mitglieder antisemitische Angriffe erlebt?

Antisemitismus hängt an zwei Seiten. Es muss "Anti" sein und es muss aber auch eine jüdische Person betroffen sein. Viele unserer Mitglieder sind bereit zu sagen, dass sie Juden sind, aber nicht sofort, nicht beim ersten Schritt. Erst beim zweiten Schritt, erst nachdem sie sich wohlfühlen. Wenn sie wissen, ich bin hier gut abgesichert, es ist ein guter Arbeitsplatz. Meinem Arbeitgeber ist es nicht so wichtig, dass ich ein Jude bin. Dann sagt man auch, ich feiere jetzt Pessach oder Hanukkah oder ein anderes Fest. Deswegen gibt es selten öffentlichen Antisemitismus. Auch im Schulbereich ist leider immer noch die Situation, das manche Eltern ihren Kindern davon abraten zu sagen, dass sie Juden sind.

Manchmal fehlt etwas, wären alle Juden so stolz und so klar mit ihrer Identität, dass sie einfach öffentlich ihren Davidstern zeigen, ohne sich Gedanken zu machen, dann könnte es vielleicht anders sein. Es gibt auch Kritik von meiner Seite an den Mitgliedern. Die Gemeinde ist in den letzen 5 Jahren nach außen gegangen, hat sich geöffnet. Das war vorher nie die Politik der Gemeinde. Bis heute gibt es noch Überlegungen, ob wir die Hanukkah- Kerzen draußen anzünden, ob wir auf dem Friedensplatz den Israeltag feiern sollen. Wenn sie die Gebäude der Gemeinde sehen, fällt auf, dass eine fremde Person nicht erkennen wird, dass es eine jüdische Gemeinde ist. Es gibt hier draußen keinen Davidstern oder ein jüdisches Symbol. Ich finde das schade. Aber wir haben trotzdem auch etwas geschafft in den letzten Jahren. Auch der Vorstand hat diesen Schritt getan. Sie haben erkannt, es kann gefährlich sein. Wir müssen leider auch die Polizei immer dazu holen, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen. Aber das Selbstbewusstsein unserer Mitglieder hat sich mit den öffentlichen Veranstaltungen auch verstärkt. Gemeindeglieder kommen zu den Veranstaltungen und zeigen, dass sie sich bei der Veranstaltung wohlfühlen.

Haben Sie persönlich schon antisemitische Angriffe erlebt?

Leider schon. Es gab unterschiedliche Fälle, sei es wenn ich in der Stadt unterwegs war oder auch an anderen Orten. Das habe ich schon erlebt. Am 9. November sowieso, das war ein schrecklicher Moment für mich, an den ich leider schon gewöhnt bin. Meine Frau sagt immer, wenn ich am 9. November nach Dorstfeld zu der Gedenkveranstaltung fahre: "Sei etwas vorsichtig". Schon seit 5 Jahren veranstalten wir zusammen mit dem Bezirksvertretung eine Gedenkfeier an dem Platz wo in Dorstfeld die Synagoge stand. Jedes Jahr kam es zu Auseinandersetzungen und auch dieses Jahr. In diesem Jahr wurde ich persönlich angegriffen. Die Nazis sind bei der Gedenkstunde geblieben und haben erst gestört mit Fahnen und haben geschrien: "Nie wieder Israel". Was hat Israel mit dem 9. November zu tun? Es ist wirklich Antisemitismus. Am Ende der Gedenkstunde bin ich zum Auto gegangen und dann stand eine Gruppe Nazis da und hat mich persönlich angesprochen und bedroht. Gott sei Dank ist es dann zu einem Ende gekommen und ich konnte wegfahren.

Wie haben Sie die Anschläge in Paris erlebt?

Der erste Anschlag ist für mich genauso schwierig wie der zweite Anschlag auf den jüdischen Supermarkt. Es sind vier Juden unter den 12 Toten. Als jemand der im interreligiösen Dialog aktiv ist, da muss ich mich rechtfertigen vor meiner Gemeinde. Warum tue ich das? Also, es gibt auch Menschen, die kein Verständnis dafür aufbringen. Ich bin auch Teil von einer Gruppe, die Rabbiner und Imame heißt. Diese Gruppe war auch bei dem Marsch in Paris. Aber für viele Menschen ist es unverständlich und sie fragen, was macht unserer Rabbiner noch mit den Imamen? Was hat er in der Moschee zu suchen? Es ist nicht so einfach.

Der erste Anschlag auf die Satirezeitung ist genauso schwierig, weil wir Juden kennen die Tradition des jüdischen Humors. Der jüdische Humor beginnt damit, dass man über sich selbst lacht. Man ist bereit, kritisch mit sich selbst zu sein. Auf Seiten der radikalen Islamisten gibt es nicht nur nicht die Bereitschaft, über sich selber zu lachen, sondern es fehlt auch die Bereitschaft, in ein vernünftiges Gespräch zu kommen. Man sieht nur die eine Möglichkeit: Entweder du denkst wie ich oder ich töte dich. Das können wir nicht annehmen.

Fürchterlich war der Anschlag in dem Supermarkt, weil es an einem Freitagnachmittag war. Das ist eine sehr romantische Zeit für viele Juden. Diese Tradition in den Laden zu gehen, etwas für den Schabbat zu kaufen oder Süßigkeiten für die Familie. Viele Kinder gehen auch gerade in dieser Zeit in den koscheren Laden, um Kleinigkeiten zu kaufen. Es ist ein Anschlag, der sehr gezielt am Freitagmittag, am Abend von Schabbat, geplant wurde. Wir haben mitbekommen, dass man die Synagoge am Freitagabend in Paris zugemacht hat und kein Gottesdienst stattgefunden hat. Seit 1944 hat es so etwas nicht in Paris gegeben.

Man weiß, man ist nur 500 Kilometer von Paris entfernt. Wir sehen Dortmund nicht als das erste Ziel der Terroristen, aber dass die Terroristen die jüdischen Institutionen als Ziel ansehen, ist uns klar. Dass sie das nun auch umsetzen, ist eine neue Phase für uns. Für uns als Gemeinde ist das nicht einfach. Wir machen uns Gedanken. Wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem neuen Polizeipräsidenten. Menschen rufen an und fragen mich: Soll ich mein Kind jetzt in die Gemeinde schicken? Ist die Gemeinde gesichert genug? Ein junger Mann hat mich am Samstag gefragt: “Was macht die Gemeinde, damit so etwas hier nicht passiert?“ Und was kann ich ihm sagen? Dass wir nichts machen können. Es ist einfach nicht sicher.

Ich denke, auch in Paris waren die Leute sicher, dass so etwas nicht passieren wird. Inwieweit kann ich die Kinder in die Schule schicken mit einer Kippa oder mit einem jüdischen Symbol? Das sind Fragen, die mir diese Woche von den Eltern gestellt wurden. Es ist in Paris dazu gekommen - warum nicht hier? Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt, aber die Leute machen sich schon mehr Sorgen als vor den Anschlägen. Am Schabbat hat ein sehr vernünftiges Gemeindeglied mir gesagt: „Ich bin nicht sicher, ob das Judentum in Europa noch Zukunft hat.“ Das hat mich erschüttert. So etwas von einem Israeli, von einem Amerikaner oder von einem Zuwanderer zu hören, das kann man noch verkraften. Aber dies hat mir ein Mensch gesagt, der mit seiner Familie schon mindestens 50 Jahre in Deutschland lebt. -

Irrtümlich eröffnet – Belegte Brötchen für drei Babys

Februar 2015 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

Wer etwas wagt, macht auch Fehler. Wer neue Ideen ausprobiert, scheitert. In der Rubrik „Irrtümlich eröffnet“ räumen wir einer Geschichte Platz ein, die noch nicht gelungen ist.

In einem Dortmunder Stadtteil mit „besonderem Erneuerungsbedarf“ sollen Eltern mit ihren neugeborenen Babys unterstützt werden. Mit frisch gebrühtem Kaffee und belegten Brötchen wird der Treff eröffnet.

Der Anruf kam aus dem Familienbüro Dortmund. Eine Mitarbeiterin suchte Räume für einen Eltern-Baby-Treff. Mit diesem Angebot will man mit Müttern und Vätern in Kontakt kommen, ihnen ein Baby-Willkommensgeschenk überreichen. In diesem Stadtteil mit "besonderem Erneuerungsbedarf" ist die Quote der arbeitslosen Menschen und der Anteil der Migranten überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu anderen Dortmunder Stadtteilen. Mittendrin steht eines unserer Gemeindehäuser. Hier soll das Projekt starten.

Migranten und Harz-4-Empfänger benötigen sicher Hilfe

Alle Eltern im Stadtteil sollen über das neue Projekt informiert und eingeladen werden - besonders die Migranten und Harz-4-Empfänger. Die Idee ist, sich bei Kaffee und Brötchen kennenzulernen, damit später auch Erziehungsfragen und Probleme zur Sprache kommen können. Als Pfarrer mit der Schwerpunktaufgabe Angebote für junge Familien zu entwickeln, bin ich sofort bereit, diese Idee zu unterstützen. Wir verabreden uns im Familienbüro und entwickeln die Idee weiter und diskutieren die offenen Fragen. Wie können die Werbepostkarten aussehen? Was muss für die Pressemeldung formuliert werden?

Die Zeitung berichtet mit einem großen Artikel über die Planungen und den neuen Eltern-Baby-Treff. Die Postkarten werden an alle Eltern bei Besuchen verteilt oder verschickt. Der erste Termin steht vor der Tür. In dem Gemeindehaus, das den Charme der 70er Jahre verströmt, ist eine Spielecke eingerichtet und es liegen Krabbeldecken aus. Die Räume sind dekoriert. Geschmierte Brötchen laden zum Anbeißen ein. Der Kaffee ist gekocht. Es kommen drei deutsche Mütter mit ihren Babys. "Sind wir die einzigen Eltern?", fragen sie uns. Die Mitarbeiterin des Familienbüros plaudert mit ihnen über Windeln, Kinderkrankheiten und Spielplätze.

Die Zielgruppe steht nicht Schlange

Die eingeladenen Eltern mit einem anderen kulturellen Hintergrund oder gar arbeitslose Eltern bleiben fern. Nach einem weiteren Treffen beenden wir das Projekt. Die Mütter verabreden sich zu einer privaten Krabbelgruppe. Ich merke: Nicht in jedem „Stadtteil mit Erneuerungsbedarf“ stehen die Gäste Schlange vor einem Eltern-Baby-Treff. Carsten Griese -

Deutschlandreise – Der Rabbi

Oktober 2014 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Deutschlandreise – Halbzeitpause fürs Himmelreich

Juni 2014 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Verschenk dein Herz

Juni 2014; aus Unsere Kirche

Predigttext am 1. Sonntag nach Trinitatis (22. Juni):

4 Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. 5 Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen 7 und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. 8 Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, 9 und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. 5. Mose (Deuteronomium) 6, 4-9 Sonntagmorgen. Zwei Babys liegen im Arm ihrer Eltern, drei Kindergartenkinder sitzen in der ersten Reihe der Kirche und schauen mit erwartungsvollem Blick auf das Taufbecken. Fünf Kinder werden heute getauft. Tief im Dortmunder Westen. Es ist unruhiger und lauter als in einem „normalen“ Gottesdienst. Vor den Taufen bitte ich die Gemeinde, das Apostolische Glaubensbekenntnis zu sprechen. Es wird still. Ich fange an und höre, dass nur wenige das Bekenntnis mitsprechen. Viele Gäste lesen das Glaubensbekenntnis im Gesangbuch still mit oder hören einfach zu. Es ist für sie ein unbekannter Text. Die Presbyter, die Leiterin der Kindertageseinrichtung, einige treue Gottesdienstbesucher und ich bekennen unseren christlichen Glauben in der voll besetzten Kirche.

Sonntagmorgen. Zwei Babys liegen im Arm ihrer Eltern, drei Kindergartenkinder sitzen in der ersten Reihe der Kirche und schauen mit erwartungsvollem Blick auf das Taufbecken. Fünf Kinder werden heute getauft. Tief im Dortmunder Westen. Es ist unruhiger und lauter als in einem „normalen“ Gottesdienst. Vor den Taufen bitte ich die Gemeinde, das Apostolische Glaubensbekenntnis zu sprechen. Es wird still. Ich fange an und höre, dass nur wenige das Bekenntnis mitsprechen. Viele Gäste lesen das Glaubensbekenntnis im Gesangbuch still mit oder hören einfach zu. Es ist für sie ein unbekannter Text. Die Presbyter, die Leiterin der Kindertageseinrichtung, einige treue Gottesdienstbesucher und ich bekennen unseren christlichen Glauben in der voll besetzten Kirche.

Für Avichai Apel, Rabbiner der Jüdischen Kultusgemeinde Dortmund, ist der Text aus dem Deuteronomium (5. Buch Mose) das wichtigste jüdische Glaubensbekenntnis. Er spricht dieses Herzstück jüdischen Glaubens dreimal am Tag: morgens, abends und vor dem Zu-Bett-Gehen. Ein Jude erfüllt mit dem Sprechen des Gebetes die religiöse Pflicht, sich täglich mit der Tora und den Geboten zu beschäftigen, sagt der Rabbi. Auch am Sterbebett wird das sogenannte „Schma Jisrael“ (Höre Israel!) gesprochen. Jüdische Märtyrer gingen mit diesen Worten auf den Lippen in den Tod. Mit Gebetskapseln (Tefillin) und sichtbaren Zeichen an den Türen (Mesusot) wird an das Schma Jisrael erinnert. Vor allem in der religiösen Erziehung spielt es eine wichtige Rolle: Kinder lernen diesen Text, sobald sie sprechen können. „Eltern sind dabei spirituelle Vorbilder für die Kinder“, betont Rabbi Avichai Apel.

Mir fallen beim Nachdenken über den Text der Taufgottesdienst in meiner Gemeinde und das Gespräch mit dem Rabbi ein. Welches Bekenntnis liegt mir am Herzen und trägt mein Leben? Wie geben wir in der Evangelischen Kirche unseren Glauben an Kinder und Jugendliche weiter? „Gott ist unser Gott, Gott ist einzig.“ Jesus hat auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot das Schma Jisrael zitiert: „Höre, Israel, Gott ist unser Gott, Gott ist einzig. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.“ Und Jesus ergänzt ein zweites Gebot: „Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.“ (Markus 12, 28-34)

Erinnern Sie sich an Ihre erste Liebe? Das Herz klopft schneller, die Stimmung steigt, wenn der Geliebte den Raum betritt. Man fühlt sich zueinander hingezogen, aufgehoben und angenommen in der Gegenwart des anderen. Wie eine erste Liebe zwischen zwei Partnern kann die Bibel das Verhältnis zu Gott beschreiben. Es geht um große Gefühle und den bedingungslosen Einsatz füreinander. Es geht darum, das eigene Herz zu verschenken. Der Predigttext ist eine Aufforderung, sich ganz auf Gott einzulassen; eine Ermahnung, Gott mit aller Kraft zu lieben. Welche Folgen das haben kann, beschreibt Martin Luther 1525 in den Anmerkungen zum Buch Deuteronomium: „Denn wenn wir alles Vertrauen auf ihn setzen, an ihm hangen, und erkennen, daß alles von ihm herfließe, und daß er sich unserer sorglich annehme, dann folgt nothwendiger Weise eine süße Liebe gegen ihn.“

Mein offenes Ohr hilft, diese Liebe lebendig zu halten. Ich soll hören und mir zu Herzen nehmen, was mir von Gott gesagt wird. Ich kann wiederholen und an die nächste Generation weitergeben, was mir am Herzen liegt. Bei den Täuflingen und ihren Eltern muss es beginnen: wie kann ich Sie auch nach der Taufe erreichen, ansprechen und weitergeben, was mir von Gott gesagt ist und auf dem Herzen liegt?

Carsten Griese -

Deutschlandreise – Mustafas Mutter

Januar 2014 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Archiv - Beiträge aus 2013 und älter

© Copyright 2020. All rights reserved.