-

Stadt, Land, Fluss – „Lautsprecher“ an der U-Bahn

Oktober 2013 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Deutsch-israelische Jugendbegegnung –

Wiedersehen in Dortmund 2013September 2013

-

Stadt, Land, Fluss – Familienwappen

Juni 2013 aus: Andacht – Unsere Kirche

-

Stadt, Land, Fluss – Sounds of silence

März 2013 aus: Andacht – Unsere Kirche

-

Stadt, Land, Fluss – Mama hat jetzt Langeweile

Dezember 2012 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Wiedersehen in Netanya

Oktober 2012

-

Stadt, Land, Fluss – Jeden Dienstag ein Lieblingsessen

September 2012 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Beschneidung Interview mit Alexander Sperling

(Siehe auch Radio-Beitrag unter „Hörbar“, hier)Juli 2012

Zur Person Alexander Sperling:

Der Diplom-Volkswirt ist Geschäftsführer der Jüdischen Kultusgemeinde Dortmund. Mit 32 Jahren ist er einer der jüngsten Geschäftsführer der 17 jüdischen Kultusgemeinden in NRW. In der Dortmunder Gemeinde werden pro Jahr etwa zehn Beschneidungen durchgeführt. Die Dortmunder Gemeinde hat etwa 3700 Mitglieder.

Das Kölner Landgericht hat die Beschneidung von Jungen als rechtswidrige Körperverletzung beurteilt, die das Selbstbestimmungsrecht des Kindes verletzt. Was halten Sie davon?

Alexander Sperling: Dieses Urteil ist skandalös. In Deutschland bedeutet dieses Urteil, dass das Judentum und auch der Islam, wenn man das Urteil ernst nimmt und auch weiterhin so handhaben würde, nicht gewünscht sind. Denn die Beschneidung ist grundlegender Bestandteil des Judentums und das ist keine rein orthodoxe oder altertümliche Einrichtung. Selbst sehr säkulare Juden, die sich nicht an die Gebote des Judentums halten, lassen ihre Kinder beschneiden.

Welche religiöse Tradition wird mit der Beschneidung praktiziert?

Alexander Sperling: Die religiöse Grundlage für die Beschneidung ist schon in den fünf Büchern Moses in der Tora gegeben. Es geht um die Beschneidung Abrahams, der so den Bund mit Gott schließt. Für jeden Juden wird durch die Beschneidung der Bund mit Gott geschlossen. Jesus, der ja auch Jude war, wurde am achten Tag beschnitten, bis in die 60er Jahre wurde die Beschneidung Jesu auch in den christlichen Kirchen gefeiert.

Was heißt das Urteil für die Jüdische Kultusgemeinde Dortmund? Wie kann die Gemeinde mit diesem Urteil umgehen?

Alexander Sperling: Mit diesem Urteil kann man in der Gemeinde gar nicht umgehen. Zuerst muss man schon dazu sagen, das Urteil ist natürlich nicht bindend in der Form. Es ist nur das Urteil eines Landgerichts, das jetzt so steht, allerdings keine Auswirkung auf die aktuelle Rechtslage hat. Das heißt andere Landgerichte müssen sich nicht an dieses Urteil halten. Allerdings sehen sich die Person, die die Beschneidung durchführen, im Judentum sind das Mohalim, spezielle dafür ausgebildete Heilpraktiker, schon einer gewissen Bedrohung gegenüber, weil ein Gericht geurteilt hat, dass es sich dabei um Körperverletzung handelt. Dass die Beschneidung überhaupt zu einer Verurteilung führen kann, ist an sich schon sehr ausgrenzend gegenüber dem Judentum und dem Islam. Denn die Hauptbegründung in diesem Gerichtsurteil war, dass gegen das Kindeswohl gehandelt wird. Meiner Meinung nach hat die Beschneidung als Eingriff - abgesehen von einem kleinen Schmerz - so gut wie keine negativen Auswirkungen. Ich denke, jedes Kind, das sich das Knie aufschlägt, hat wahrscheinlich stärkere Schmerzen, und da fließt auch Blut. Wenn dieses Gerichtsurteil sagt, dass eine Beschneidung nicht dem Kindeswohl entspricht, ist dies nichts anderes als zu sagen, es entspricht nicht dem Kindeswohl, dem Judentum oder dem Islam anzugehören, und das ist schon skandalös.

Ist mit diesem Urteil atmosphärisch ein Punkt erreicht, an dem Juden und Muslime sagen, wir sind hier nicht erwünscht? Kommt das so an?

Alexander Sperling: Das kommt durchaus so an. Ich würde jetzt weniger sagen, dass Juden Muslime das sagen würden, sondern, dass Judentum und Islam das sagen könnten. Es geht hier nicht gegen einzelne Personen. Ich glaube auch nicht, dass es ein rassistisches Urteil oder ein antisemitisches Urteil ist, sondern es geht hier gegen das Judentum als Religion und gegen den Islam als Religion. Es gibt Stimmen, die sagen, man sollte die Beschneidung durchführen, sobald die Person mit 14 Jahren religionsmündig ist oder sobald sie mit 18 Jahren komplett strafmündig ist. Meiner Ansicht nach wäre das eine Bestrafung, denn mit 14 Jahren oder 18 Jahren ist man mitten in der Pubertät, oder die Pubertät ist schon vorbei. Die Beschneidung in diesem Alter ist dann auch kein medizinisch kleiner Eingriff mehr, das wäre dann ein Akt, der an die Körperverletzung grenzt. Insofern entspricht es absolut dem Kindeswohl, die Beschneidung wirklich in frühster Kindheit durchzuführen.

Wie werden die jüdischen Gemeinden in NRW reagieren?

Alexander Sperling: Wir hoffen, dass es sich hierbei nur um eine Einzelmeinung handelt, und der Gesetzgeber entsprechend reagieren wird bzw., dass man versuchen wird, durch höhere Instanzen dieses Gerichtsurteil aufzuheben. Juristisch wird das schwierig, denn dieses Gerichtsurteil ist momentan nicht anfechtbar. Bezüglich der Gesamt-Causa „Beschneidung“, gehen wir davon aus, dass nicht nur in NRW, sondern in ganz Deutschland, unsere Position verstanden wird und, dass dafür gesorgt wird, dass die Beschneidung im Judentum und im Islam weiterhin wie bisher praktiziert werden kann.

Wie nehmen Sie die aktuelle Debatte um das Thema wahr?

Alexander Sperling: Besonders erschreckend ist für uns, dass in Internetforen sehr aggressiv auf dieses Thema reagiert wird. Da kommen Vergleiche wie beispielsweise, irgendwann könne eine Religion kommen, die fordere, man müsse sich den kleinen Finger abschneiden. Solche Argumente zeigen, in welcher Defensive sich Judentum und Islam hier befinden und sie nicht anerkannt werden. Die Art und Weise, wie Nicht-Juden und Nicht-Muslime gerne darüber bestimmen möchten, wie die Religionsausübung von Juden oder Muslimen durchgeführt wird, das ist merkwürdig. Nicht verständlich ist auch, dass in den Internetforen gesagt wird, die Praxis verstoße gegen die Religionsfreiheit. Dann dürfte auch die Kirche nicht Babys taufen. Denn Religionsfreiheit ist nicht nur die Freiheit, seine Religion zu wählen, sondern vor allem die Freiheit, seine Religion auszuüben.

Carsten Griese -

Stadt, Land, Fluss – Gott wird abwischen …

Juni 2012 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Stadt, Land, Fluss – Bist Du die Kirche?

März 2012 aus: 3E – echt, evangelisch, engagiert

-

Grüße und Küsse an alle

Interview mit Mirjam Pressler, Oktober 2011

Ihr neues Buch über die deutsch-jüdische Familie Frank heißt „Grüße und Küsse an alle“. Warum dieser Titel?

Mirjam Pressler: Dieses Buch basiert auf Briefen. Es geht um 6000 Briefe, Fotos und Dokumente, die gefunden worden sind, in dem Haus in Basel, in dem Anne Franks Großmutter, ihre Tante, ihr Onkel und ihre beiden Cousins gelebt haben. Die Familie Frank hat nichts weggeworfen. Annes Großmutter hat schon aus Frankfurt die Briefe mitgebracht, die sie geerbt hat von ihrer Mutter, die auch nichts weggeworfen hat. Diese Briefe zeigen, wie sehr diese Familie zusammenhielt. Wenn einem von ihnen etwas passiert ist, wurde sofort dem anderen geschrieben. Und sehr oft war die Unterschrift „Grüße und Küsse“, also die normale Unterschrift innerhalb einer zärtlichen Familie.

Was zeigen diese Dokumente über das jüdische Leben in Deutschland vor 1933?

Mirjam Pressler: Über das jüdische Leben herzlich wenig, die Franks waren nicht fromm. Sie waren sehr assimiliert. Aber trotzdem zeigt es natürlich etwas über das jüdische Leben, über eine Gesellschaftsschicht, über eine ganze Schicht von Bürgern, die uns verloren gegangen ist. Es waren die wohlhabenden städtischen Juden, die sehr kultiviert und sehr gebildet waren. Man kann nur bedauern, dass diese Bürger fehlen, dass es das nicht mehr gibt. Dafür sind die Franks ein gutes Beispiel. Sie waren nicht so reich wie die Rothschilds, aber sie waren sehr wohlhabend.

Wie schafft man es, aus 6000 Dokumenten die Richtigen auszuwählen. Welche Kriterien haben Sie angelegt?

Mirjam Pressler: Ich habe nur unter Briefen gewählt, die mit der Familie zu tun haben. Ich hatte die Idee, von jeder Generation eine Figur zu nehmen, von ihr auszugehen und über sie zu schreiben. Ich wollte nicht die Briefe hintereinander veröffentlichen und nur mit erklärenden Texten verbinden. Ich wollte die Geschichte dieser deutsch-jüdischen Familie erzählen .

Die erste Figur ist Alice Frank (1865 – 1953), die Großmutter von Anne Frank. Sie hat die Familie geprägt und war die wichtige Person in der Familie. Alice hat auch die Liebe zur Literatur, zur Sprache und zum Schreiben gefördert. Sie hat über ihre Kinder, drei Söhne und eine Tochter, die Enkel geprägt. Anne war eindeutig die Tochter ihres Vaters, und ihre Schwester Margot war die Tochter der Mutter. Anne Frank war von ihrem Vater und das heißt auch von ihrer Großmutter geprägt.

Als zweite Figur habe ich Leni Elias (1893 – 1986) genommen, die Schwester von Otto Frank. Sie war die Jüngste. Sie hat eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Sie war die verwöhnte kleine Prinzessin einer wohlhabenden Familie, viertes Kind, einziges Mädchen und noch dazu sehr hübsch. Sie hat bis zu ihrem Tod nie eine Tasse gespült, nie ein Essen gekocht, es gab immer die Haushälterin. Als ihr Mann von seiner deutschen Firma entlassen wurde, weil er Jude war, hat sie es geschafft, die Familie zu ernähren. Anfangs mit Gegenständen, die sie in Kommission nahm und für Flüchtlinge verkauft hat. Die Schweiz war ja voll mit Flüchtlingen, die weiterziehen wollten und ihre Sachen verkaufen mussten. Sie hatten ja kein Bargeld. Leni hat angefangen, ein Geschäft aufzubauen. Sie hat mit einer unglaublichen Energie und Arbeitskraft diese wirklich große Familie durchgebracht.

Die dritte Figur ist Anne Franks Cousin Buddy Elias. Er ist 1925 geboren, lebt in Basel und ist in Deutschland ja als Schauspieler durch Serien wie „Schwarzwaldklinik“, „Traumschiff“, und „Tatort“ bekannt.

Gibt es einen Brief, der Sie besonders berührt hat?

Mirjam Pressler: Es haben mich viele Briefe berührt, ein Brief besonders, den die zukünftige Schwiegermutter von Alice an ihre zukünftige Schwiegertochter geschrieben hat. Und der ist mit so vielen Fehlern und gleichzeitig so liebevoll und so menschlich, der hat mich fast zu Tränen gerührt. Ich habe nie im Leben so einen Brief gekriegt, ich hätte gerne so einen Brief bekommen.

Und dann natürlich die Briefe, die Otto Frank, Annes Vater, geschrieben hat. Es gibt sehr viele Kinderbriefe. Otto Frank war als Kind nicht der gute Schreiber. Otto hat eigentlich immer nur an seine Eltern über seine Schulnoten geschrieben. Aber dann, als er zwanzig war, ist sein Vater gestorben. Er war in Amerika. Er hat von dort einen Brief an seine Mutter geschrieben, den ich unglaublich finde für einen zwanzigjährigen, jungen Mann. Da zeigt sich plötzlich, was er für ein Mensch war.

Wenn man nur das Tagebuch der Anne Frank liest, dann lernt man den Vater ja nicht kennen. Anne liebt ihren Vater, aber außer, dass er Charles Dickens liest, erfährt man nicht viel über ihn. Aber, wenn man beispielsweise die Briefe liest, die er an seine jüngere Schwester im 1. Weltkrieg geschrieben hat, ist das sehr berührend.

Alle beschreiben Otto Frank als einen sehr kultivierten, sehr zurückhaltenden Menschen. Aber was er an menschlichen Qualitäten und an Empathie hat, die er für andere aufbringen kann, das entdeckt man in diesen Briefen.

Carsten Griese -

Die zehn Gebote

Interview mit Rabbiner Jonathan Magonet, Oktober 2011

Rabbiner Jonathan Magonet, an wen sind die zehn Gebote adressiert?

Die zehn Gebote sind an den israelitischen Mann adressiert, der Frau, Familie, Kinder, Sklaven, Bedienstete, Tiere und Land besitzt. Er wird als führende Person angesprochen.

Wie kann eine moderne Frau die zehn Gebote verstehen?

Ich denke mit Schwierigkeiten! Mittlerweile sind die zehn Gebote Teil der jüdischen Gesamtkultur und Teil der jüdischen Gesetze geworden. Da diese Gesetze allgemein gelten - mit Ausnahme der Teile, die nach Ansicht der Rabbiner eher auf Männer als auf Frauen zutreffen – ist das Gesetz und die zehn Gebote ein Teil des Angebots Gottes und daher auch für Frauen annehmbar.

Ein paar Aspekte der zehn Gebote sind vielleicht etwas problematischer. Ein Beispiel: Das Gebot „Du sollst nicht Ehe brechen“ ist zwar an ein männliches Du adressiert, aber es gibt ja immer zwei Beteiligte, und deshalb ist hier auch die Frau beteiligt. Meine Meinung ist: Je allgemeiner man die Gebote betrachtet, umso mehr schließen sie sowohl Männer als auch Frauen ein. In erster Linie sind die Gebote an Männer adressiert, aber das damalige israelitische Männerbild umfasste auch seinen gesamten Besitz, und dieser Besitz schloss auch die Ehefrau mit ein. Ob sich eine heutige Frau direkt ignoriert fühlt, ist eine andere Frage, aber die heutige Kultur ist eine völlig andere als die zu biblischen Zeiten.

Welche Bedeutung haben die zehn Gebote für Sie persönlich? Was entnehmen Sie dem Text?

Die zehn Gebote nehme ich als allgemeine Prinzipien sehr ernst, und ich hoffe, sie in meinem eigenen Leben eingehalten zu haben, soweit mir dies bewusst. Die Vorstellung von "Geboten, die mich persönlich betreffen" entspricht nicht meiner Denkweise: viel eher bin ich Teil einer kulturellen Umgebung, die gewisse Verhaltensweisen akzeptiert oder missbilligt. So überlege ich nicht ständig: "Habe ich ein bestimmtes Gebot gerade eingehalten?" Vermutlich kann man daran denken, wenn das jüdische Neujahr naht – eine Zeit zur Überprüfung und Reflexion unseres Tuns des vergangenen Jahres. Dann müsste ich mir die Frage stellen, die Sie mir gerade gestellt haben.

Ein für mich schwieriger Bereich betrifft die Schabbat-Gesetze. Zu bestimmten Zeiten war ich intensiv damit beschäftigt, zu anderen Zeiten weniger. Möglicherweise beschäftigen sie mich jetzt wieder intensiver, da ich nun doch mehr Freizeit habe als früher. Wegen der Gebote mache ich mir keine täglichen Sorgen, ob ich dies oder jenes getan habe. So betrachte ich mein Leben nicht.

Was denken Sie: Welche Bedeutung haben die zehn Gebote für den interreligiösen Dialog, für die Beziehung zwischen den Religionen? Kann der Text die Religionen verbinden?

Nun: Judentum, Christentum und Islam haben soviel gemeinsam, dass die Grundlagen der zehn Gebote automatisch dazugehören. Die Rabbiner hatten das Konzept der sieben Gesetze der Söhne Noahs. Das sind sieben grundlegende Gesetze, die alle gutgesinnten Menschen einhalten sollten und die ihnen einen Platz in der kommenden Welt – also im Himmel – verheißen. Die meisten der Sieben Gesetze stammen direkt von den zehn Geboten ab. Einzige Ausnahme ist das Gesetz, das ein Gerichtssystem fordert - ein sehr starkes Gesetz, das davon ausgeht, dass ein Justizsystem wesentlicher Bestandteil jeder bedeutenden Religion ist.

Wie gesagt: Die Sieben Gesetze wurden hauptsächlich von der hebräischen Bibel und von den zehn Geboten abgeleitet. Die Schwierigkeit liegt darin, inwieweit und wie buchstabengetreu man die Gebote interpretiert. Im Gegensatz zur Implikation des Gesetzes, dass Ehebruch die Todesstrafe verdient, ist mir sehr bewusst, dass in der jüdischen Welt seit mindestens 2.000 Jahren niemand mehr wegen Ehebruchs hingerichtet wurde. Das Gesetz zum Ehebruch wurde so interpretiert, dass zumindest die Todesstrafe keine Option mehr war. Die Sorge um Ehebruch bleibt, aber die Strafe ist nicht gleichgeblieben.

Carsten Griese -

Clowns treffen Clowns – Israelisch-deutsche Begegnungen in Dortmund und Netanya

September 2010

-

Leben im Konflikt –

Begegnungen und Gespräche in Jerusalem und Netanya

September 2010

-

Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ)

Carsten Griese, November 2009

Ich arbeite mit im Vorstand der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ). Unsere Gesellschaft kann 2009 auf 55 Jahre engagierter Arbeit zurückblicken. In Westfalen war Dortmund am Gründungstag - 15. Juni 1954 - die zweite Gesellschaft. Heute sind wir eine von über 80 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Deutschland, die zu den großen Bürgerinitiativen mit mehr als 20.000 Mitgliedern, Freunden und Förderern zählt.

Was wir tun

Wir wenden uns entschieden gegen Vorurteile, Intoleranz und alle Formen der Judenfeindschaft wie religiösen Antijudaismus, rassistischen und politischen Antisemitismus sowie Antizionismus.

Wir machen die gemeinsamen Wurzeln des jüdischen und christlichen Glaubens bewusst.

Wir sensibilisieren für die Besonderheiten unterschiedlicher Kulturen und Religionen.

Unser Ziel ist die Verwirklichung von Solidarität aller Menschen ohne Unterschied ihres Glaubens, ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts.

Dazu bieten wir

Vorträge, Seminare, Lesungen, Filme und Studienfahrten, Synagogenbesuche und Ausstellungen an und führen kulturelle Veranstaltungen und pädagogische Projekte durch:

• um Geschichtsbewusstsein zu wecken bei Jung und Alt

• um demokratisches Handeln zu fördern

• um der Begegnung mit jüdischer Kultur und Religion Raum zu geben

• um den Austausch mit Israel anzustoßen

Wir nehmen Stellung

zu Äußerungen und Ereignissen, die Intoleranz und Rassismus befördern.

Wir entwickeln neue Projekte

im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort mit dem Schwerpunkt

Spuren Suchen – Begegnen – Lernen mit altersgemäßen Ausstellungen wie zum Bilderbuch „Papa Weidt- er bot den Nazis die Stirn“, mit Wettbewerben, Spurensuche und Lehrerfortbildungen

Initiiert u.a. durch unsere Gesellschaft stellen wir seit 1996 immer wieder aktuell eine Broschüre, die „HANDREICHUNG“ zusammen, die Einblicke gibt über die vielfältigen Kinder- und Jugendprojekte der Gesellschaften in der BRD.

Das Logo

wurde vom israelischen Architekten Israel Lanzman gestaltet, der auch die Synagogen-Mahnmale in den Dortmunder Vororten Dorstfeld und Hörde entworfen hat.

wurde vom israelischen Architekten Israel Lanzman gestaltet, der auch die Synagogen-Mahnmale in den Dortmunder Vororten Dorstfeld und Hörde entworfen hat.

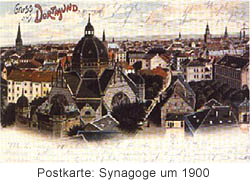

Die prächtige Synagoge in Dortmunds Innenstadt

1900 erbaut vom Architekten Eduard Fürstenau.

Vom damaligen Oberbürgermeister Schmieding als „Zierde der Stadt auf ewige Zeiten“ eingeweiht, musste die Synagoge 1938 noch vor der eigentlichen Hetzjagd auf jüdische Bürgerinnen und Bürger – dem Novemberpogrom – einer angeblich notwendigen Straßenumgehung weichen. Mit Zwangsverkauf der damaligen Jüdischen Gemeinde abgepresst, folgte der Abriss der „größten Synagoge in Westfalen“ und die spätere Sprengung.

Vom damaligen Oberbürgermeister Schmieding als „Zierde der Stadt auf ewige Zeiten“ eingeweiht, musste die Synagoge 1938 noch vor der eigentlichen Hetzjagd auf jüdische Bürgerinnen und Bürger – dem Novemberpogrom – einer angeblich notwendigen Straßenumgehung weichen. Mit Zwangsverkauf der damaligen Jüdischen Gemeinde abgepresst, folgte der Abriss der „größten Synagoge in Westfalen“ und die spätere Sprengung.

Heute erinnert daran auf dem ‚Platz der Alten Synagoge’, am Schauspielhaus, nicht nur dies Straßenschild

Heute erinnert daran auf dem ‚Platz der Alten Synagoge’, am Schauspielhaus, nicht nur dies Straßenschild

– von unserer Gesellschaft initiiert - sondern auch ein Mahnmal: ein Steinblock mit einem Gedenktext und eine Gedenktafel.

In unseren Veranstaltungen informieren wir nicht nur über die Auswirkungen der NS-Zeit in Dortmund/Deutschland und Europa. Die Synagoge steht auch für ein lebendiges jüdisches Leben und das kulturelle, religiöse und wirtschaftliche Wirken jüdischer Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt früher wie heute.

Zu diesem Schwerpunkt bieten wir anregende Vorträge und Veranstaltungen an.

Der Vorstand der GCJZ Dortmund:

Ida Berman, Pfarrer Norbert Neu und Pfarrer Carsten Griese (Vorsitzende), Pfarrer Ralf Lange-Sonntag, Alexander Lev, Gertrud von Lintel, Pfarrer Carl Drepper, Ulrich Moeske, Vertreter Stadt Dortmund, Kulturbetriebe Geschäftsbereich Bibliotheken - Zentralbibliothek.

Ehrenvorsitzender: Prof.em. Dr. Johann-Friedrich Konrad Geschäftsführerin: Sigrid Schäfer

Dem Vorstand gehören jeweils zwei jüdische, evangelische und katholische Mitglieder an.

Sie sind herzlich eingeladen, unsere Veranstaltungen zu besuchen, sich informieren zu lassen und mitzudiskutieren.

Zur Zeit hat unsere Gesellschaft 400 Mitglieder. Wir hoffen auf Dauer, ein Promill der Dortmunder Bevölkerung und Menschen aus der umliegenden Region für unsere Arbeit und unsere gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung zu interessieren und sie als Mitglieder zu gewinnen.

Alle Mitglieder werden regelmäßig durch Rundbriefe informiert und zu Veranstaltungen eingeladen. Der Jahresbeitrag beträgt zur Zeit 25 €. Ermäßigt für Ehepaare 35 €; für Schüler, Studenten etc. 5 €. -

Auf die Gastfreundschaft

Carsten Griese, Andacht für den 21. Juni 2009

Lukas 14,16-24 (in Auswahl): Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu. Und sandte seinen Knecht aus (...), zu sagen den Geladenen: Kommt, denn es ist alles bereit! (...). Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und der andere sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe ein Weib genommen, darum kann ich nicht kommen.

Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und der andere sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe ein Weib genommen, darum kann ich nicht kommen.

Und der Knecht kam und sagte das seinem Herrn wieder. Da ward der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knechte: Gehe aus schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knechte: Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Ich sage euch aber, dass der Männer keiner, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird.

"Wie war denn die Feier?“, wurde meine Großmutter gefragt. „Dat Neidigen hät feilt“, antwortete sie auf platt. „Neidigen“ bedeutet in Ostwestfalen, dass man als guter Gastgeber seinen Gästen immer wieder etwas anbietet. Dabei spielt es absolut keine Rolle, ob der Gast signalisiert: Danke, ich habe eigentlich genug. Zu einer ostwestfälischen Feier gehört – jedenfalls für meine Großmutter – „dat Neidigen“.

Auch das Gleichnis vom großen Abendmahl handelt von einer Feier. Jesus erzählt sie am Sabbat als Gast eines Pharisäers. Im Gleichnis spielt Gott die Rolle des Gastgebers. Doch die vorbereitete Feier droht zu platzen. Die Gäste sagen alle ab. Die Entschuldigungen sind fadenscheinig. Keiner sagt offen: „Ich habe keine Lust“. Den Gästen ist das Geschäftliche und Private wichtiger als das Miteinander.

Die Absagen der Gäste liegen im Trend und würden in unserer Gesellschaft akzeptiert: Denn der persönliche Vorteil und Besitz stehen auch heute hoch im Kurs, sind wichtiger als Geschenke, die das Leben bereit hält. Der Theologe Gerd Theißen schreibt: „Eine Gesellschaft, die individuelle, selbst erworbene und selbst verursachte Freude für den höchsten Wert hält, wird blind für gemeinsame und geschenkte Freude. Die größte Freude, die Menschen verbinden kann, ist die Freude in Gott. Sie wird grundsätzlich nur geschenkt. Sie wird grundsätzlich nur mit anderen geteilt“. Jeder gewinnt durch sie.

Die Eingeladenen verstehen das nicht und sagen ab. Der Gastgeber ist wütend, aber überlegt sich eine Alternative. Seine Einladung gilt jetzt neuen Gästen, die anderen haben ihre Chance verspielt. Gottes Gastfreundschaft kennt Grenzen. Jetzt sind nicht mehr die Wohlhabenden eingeladen, sondern Menschen, die beeinträchtigt und arm sind.

Die Leiterin einer evangelischen Kindertageseinrichtung in Dortmund berichtete mir, dass manche Kinder jeden Tag hungrig in die Einrichtung kämen. Deshalb würde morgens zuerst gemeinsam gefrühstückt. In diesen Erfahrungen zeigt sich ein Trend, der sich auch statistisch belegen lässt: In Dortmund und Umgebung leben 18 Prozent der Einwohner unterhalb der Armutsgrenze. Ein Spitzenwert in NRW. Besonders Kinder trifft Armut hart. Sie haben schlechtere Chancen. Der Zugang zum Gymnasium oder Studium bleibt ihnen oft verwehrt, weil sie zuhause weniger Förderung erhalten. „Armut ist dabei, zur Normalität in Deutschland zu werden“ sagt der Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge.

Jesus ist beim Thema Armut parteiisch. Jedenfalls verstehe ich so die Geschichte vom großen Abendmahl. Das Reich Gottes steht den Armen offen. „Kommt, denn ist alles bereit“. Die Feier des Abendmahls ist schon jetzt ein Vorgeschmack auf Gottes Reich: Jesus Christus ist bei uns, ist in Brot und Wein gegenwärtig. Für Kleine und Große, Arme und Reiche, Kranke und Gesunde. Die Einladung zur Feier wirft Fragen auf: Wie wird Gottes Gastfreundschaft für Menschen, die arm sind, in unseren Gemeinden erfahrbar? Gehören das Abendmahl und eine Mahlzeit, die satt macht, nicht eigentlich zusammen? Wie kann sich die evangelische Kirche für Chancengleichheit stark machen? Unsere Gemeindehäuser werden sich füllen, wenn wir mit Ideen und Tatkraft Antworten auf diese Fragen suchen. Den Platz in unseren Häusern haben wir. Als der Gastgeber merkt, dass noch Raum im Haus ist, sagt er seinem Knecht: „Geh auf die Landstraßen vor der Stadt und nötige sie zu kommen, damit mein Haus voll wird.“ Im Gleichnis vom großen Abendmahl fehlt „dat Neidigen“ nicht. Meine Großmutter hätte sich bei dem Gastgeber wohl gefühlt: „Dat Neidigen was chaut“.

Dieser Beitrag wurde am 20.06.2009 um 00:00 Uhr veröffentlicht. -

Den Trecker nachahmen –

Kirsten Boie über Leseförderung von KindernJuni 2009

Frage: Macht Lesen schlau?

Kirsten Boie: Es ist zumindest immer noch die Grundfertigkeit, die wir brauchen, sonst kommen wir in dieser Gesellschaft nicht klar. Und es gibt ja viele Untersuchungen, die sagen: Messen Sie mit dem Zentimetermaß, wie viele Bücher in einem Haushalt stehen und Sie können in etwa den Schulabschluss des Kindes bestimmen. Das ist aussagekräftiger als viele andere Tests in den frühen Jahren und ich vermute, da ist was dran. Es gibt auch Untersuchungen, die man in den USA mit Neunjährigen durchgeführt hat. Man hat den Intelligenzquotienten betrachtet, die Schulnoten und die Lesebegeisterung, also wie viele Bücher Kinder freiwillig in der Woche lesen. Man stellte fest, dass die Lesebegeisterung der beste Indikator für den späteren Schulabschluss ist. Also insofern ist es jedem Kind zu wünschen, dass es gerne liest.

Frage: Was würden Sie sich von den Eltern wünschen?

Kirsten Boie: Ich würde mir von allen Eltern wünschen, dass sie ganz früh anfangen mit ihren Kindern Bücher anzugucken. Es geht darum, gemeinsam mit ihnen zu blättern, angucken, was auf den Bildern ist und mit ihnen darüber zu reden. Es geht darum, die Geräusche nachzuahmen, die die Tiere und der Trecker machen, um Kindern schon ganz früh Freude an der Beschäftigung mit Büchern nahezubringen.

Frage: Ab welchem Alter können Eltern anfangen, Kinder an Bücher heranzuführen?

Kirsten Boie: Vielleicht noch nicht direkt nach der Geburt, aber ganz früh, sicherlich ungefähr mit 10 Monaten kann man mit Kindern gemeinsam erste Bilderbücher angucken. Die Kinder erleben diese Situation bei den Eltern auf dem Schoß und gemeinsam über einen Gegenstand gebeugt als sehr positiv. Insofern schafft man von Anfang an ein sehr wichtiges positives Klima dem Gegenstand Buch gegenüber. Wir haben ja heute viele Kinder, die in die Schule kommen und noch nie ein Buch in der Hand gehabt haben. Deren Chancen sind natürlich ganz schlecht im Vergleich zu den Chancen solcher Kinder.

Frage: Was motiviert Kinder zum Lesen?

Kirsten Boie: Also wenn man Kinder fragt, was sie selbst gerne lesen, dann sagen sie, es soll lustig oder es soll spannend sein. Und am besten soll es lustig und spannend sein. Wobei der Humor von Kindern natürlich ein ganz anderer ist als der Humor Erwachsener. Auch was Kinder als spannend empfinden, finden Erwachsene überhaupt nicht spannend. Das können durchaus ganz alltägliche Begebenheiten sein, die Kinder emotional ganz betroffen machen, weil sie ähnliche Geschichten in ihrem Alltag erleben. Ich glaube, wichtig ist, dass das Buch dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Vielleicht sollte es den Erfahrungshorizont des Kindes etwas überschreiten, so dass für das Kind auch ein gewisser Reiz darin liegt. Aber nicht zu weit, dass es nicht zu beängstigend oder zu kompliziert ist. Es sollte auch seiner Lese-Erfahrung in etwa entsprechen. Also können sie einem Kind, das bis dahin ganz, kurze, ganz einfache Texte gelesen hat, keinen ganzen Harry Potter geben. Das heißt, das Buch muss dem Entwicklungsstand und dem Leseentwicklungsstand des Kindes entsprechen.

Frage: Wie kann man darauf reagieren, dass Kinder unterschiedlich gefördert werden und die Schere zwischen armen und reichen Familien weiter auseinandergeht?

Kirsten Boie: Wir wissen, dass wenn die Kinder in die Schule kommen, in ihrer Entwicklung schon ganz viel feststeht. Also, dass die Schule längst nicht mehr alles korrigieren kann. Selbst wenn sie viel mehr tun könnte, als sie heute tut und wenn die Bedingungen für Lehrer auch besser wären als sie sind. Aber vieles ist bei der Einschulung schon entschieden.

Das heißt, spätestens im Kindergarten müsste eine intensive Auseinandersetzung mit Bilderbüchern stattfinden. Dafür müssten die Erzieherinnen und Erzieher auch qualifiziert werden in ihrer Ausbildung. Ihnen müssteberufsbegleitend nahe gebracht werden, welche Bilderbücher sich zu welchen Themen eignen und was man alles mit ihnen machen kann. Man kann sie ja nachspielen, mit Salzteig dazu basteln, es gibt ja diverse Möglichkeiten. Da müsste sehr viel mehr passieren.

Mein größter Wunsch wäre eigentlich, dass wir tatsächlich bundesweit das bekämen, was in Großbritannien, Japan und in Kanada seit Jahren Standard ist: Lesefrühförderprojekte, die in der Familie ansetzen und die versuchen, auch solche Eltern einzubeziehen, die von sich aus niemals auf den Gedanken kämen mit ihren Kinder zu lesen.

Worin besteht die gesellschaftliche Verantwortung?

Kirsten Boie: Die Neurobiologie hat uns da ja ganz viel klar gemacht. Wir wissen heute, dass bestimmte Entwicklungsfenster zum Zeitpunkt der Einschulung geschlossen sind. Wir müssen sie also nutzen, solange sie geöffnet sind. Dies ist in der frühen Phase, in der viele Kinder noch ausschließlich in der Familie sind. Gerade für die Eltern, die von sich aus nicht auf den Gedanken kämen, mit Kindern zu lesen oder Bücher anzugucken, müssen erstens Bücher zur Verfügung gestellt werden und zweitens Hilfestellungen, die es ihnen ermöglichen, auch ihre Scheu zu überwinden. Ich nehme immer gerne das Beispiel von Familien mit Migrationshintergrund. Stellen Sie sich Mütter vor, die selbst nicht sehr gut lesen können und denen ihr Lebtag niemals jemand vorgelesen hat. Wie sollten die auf den Gedanken kommen, ihrem Kind vorzulesen? Selbst wenn wir ihnen, wie das in Deutschland in verschiedenen Förderprojekten passiert, Bücher an die Hand geben, fühlen sie sich sehr unsicher und sehr hilflos und wissen nicht wirklich, was sie damit machen sollen.

Kirsten Boie unterstützt das Hamburger Frühförderprojekt „Buchstart“

(nähere Infos unter: www.buchstart-hamburg.de).

Das Interview führte Carsten Griese. -

Nach dem Rechten sehen

Katalog, Dezember 2007

-

„… die Liebe hört niemals auf“

Katalog, Ev. Studierendengemeinde Dortmund, Januar 2006

-

zurück zu Lesbar Seite 1

© Copyright 2020. All rights reserved.